佐野土鈴展(2023年10月7日~2024年1月21日)

展覧会情報

会期:10月7日(土曜日)~令和6年1月21日(日曜日)

開館時間:午前9時~午後5時

休館日:毎週月曜日(10月9日、令和6年1月8日は開館)

10月10日(火曜日)、11月24日(金曜日)11月29日(水曜日)

11月30日(木曜日)、令和6年1月9日(火曜日)

臨時休館日:12月4日(月曜日)から12月18日(月曜日)まで

展覧会概要

土鈴の歴史は古く、縄文時代の遺跡から土鈴が発掘されており、祭礼用として使われていたものと思われます。「どすず」「つちのすず」とも言い、これを鳴らすことによって魔除けの力があると信じられてきました。

江戸時代には神社仏閣の授与品として配布されていましたが、明治時代になると次第に様々な種類の土鈴が作られるようになり、それを集め、自ら創作する趣味家の出現、また観光地においてその地に因んだ形の土鈴も創作販売されるようになりました。そうして多種多様な土鈴が誕生した結果、戦前から戦後にかけて何度かの土鈴ブームが起こりました。

相沢市太郎氏、俊作氏(二代)が製作していた佐野土鈴はそうした土鈴ブームの中、団体客が観光バスで買いに来るほどの大変な人気でした。また、佐野市には山口壬三氏が製作する下野佐野土鈴もあり、土鈴づくりの盛んな土地だったと言えるでしょう。

この展覧会では、佐野土鈴を主に、下野佐野土鈴、相模土鈴等を取り上げました。これらの土鈴の魅力の一端でも伝われば幸いです。

最後になりましたが、開催にあたり、貴重(きちょう)な資料を提供していただきました所蔵者、ならびに、ご協力をいただきました関係各位へ厚く御礼申し上げます。

展示風景

展示リスト

展示土鈴紹介

佐野土鈴

鬼土鈴

足利市にある大日尊鑁阿寺で授与されていた土鈴です。次のような由来があるそうです。

「足利尊氏公幼少のみぎり、大日尊鑁阿寺参拝の時、境内の一隅に珍妙なる土鈴を発見せらる。之を携えて鎌倉に帰り、勉学、武芸の際、この土鈴を鳴らすほどに、思うところ叶わざることなく、遂に天下を平定し、室町幕府の初代将軍となる。後世この土鈴にちなみ、これを復原し、大方の信徒に頒ちしところこの功徳てきめんに表れ、開運和合の秘めたる守本尊として之を受けるもの最近頓に増加せりという。」

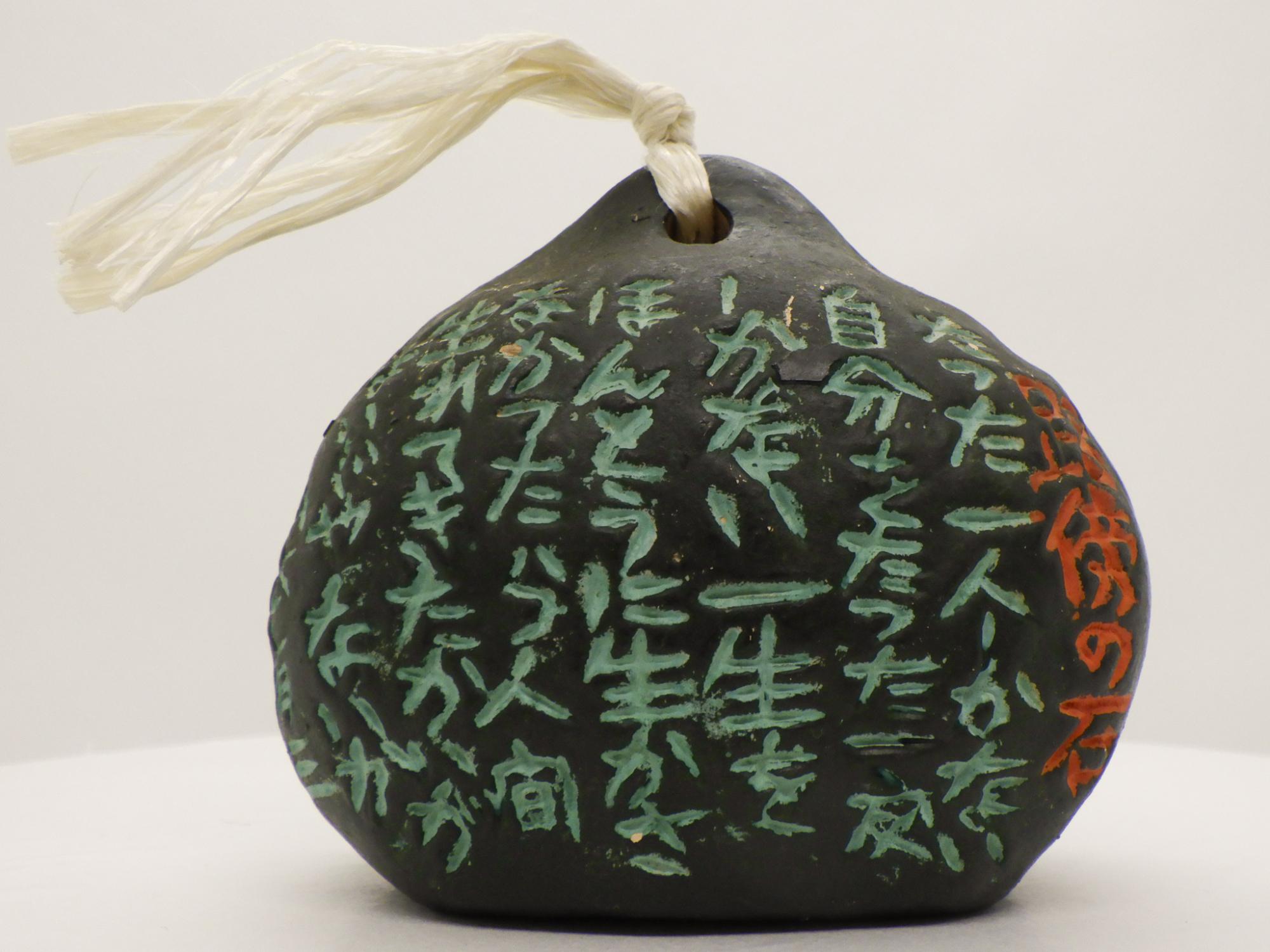

路傍の石鈴

栃木市出身の小説家、山本有三氏の「路傍の石」を題材にした土鈴です。

土鈴表面には小説の一文が刻まれています。

「たった一人しかない自分をたった一度しかない一生を本当に生かさなかったら人間生まれてきたかいがないじゃないか。」

孔子坐像

文化会館

郷土博物館

かたくりの里

碁盤

下野佐野土鈴

桃太郎土鈴

武者絵凧土鈴

下野土鈴

蛇土鈴

辰土鈴

相模土鈴

あじさい

えのでん

- この記事に関するお問い合わせ先

更新日:2024年02月05日