フズリナ類(その2)

フズリナ類(米粒石)・スケールの黒い四角の1辺が1センチ

フズリナ類(その2)

分類

化石(真核生物・有孔虫門)

時代

古生代ペルム紀

佐野市で見つかるフズリナ類は長さ1センチ前後の米粒のような形をしています。

写真のような化石は風化によって岩から溶け出たもので、地元ではその形から「米粒石」と呼ばれています。

佐野市でたくさん見つかるのはパラフズリナ属の仲間で、古生代ペルム紀中期の「示準化石」として知られています。

(示準化石とは化石の出てきた地層の時代を決定づける種またはグループのことを言います。)

フズリナ類は有孔虫の仲間で、石灰質の殻を持ち、アメーバのような単細胞生物だったと考えられています。体の一部を糸状に伸ばし、これを使って移動や固着、さらにはえさとなる有機物の捕獲も行っていました。

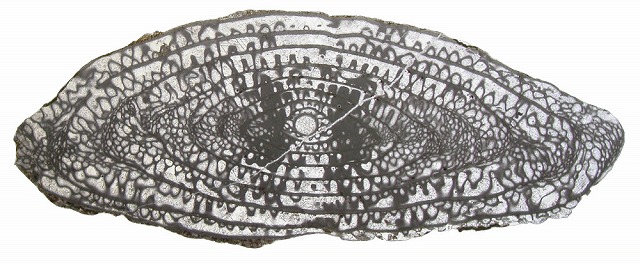

パラフズリナの薄片写真

この写真はフズリナの薄片写真です。フズリナの一個体を長軸方向にカットしたものです。

同心円状に層が重なり、褶曲した壁がいくつもの小さな部屋に区切っているのがわかります。

(薄片とは化石または岩石をスライスして光を通すくらいに薄くしたものをいいます。顕微鏡で観察するのに用います。)

星の砂(拡大写真)写真の長辺が1.3センチ・星の砂一つは2~3ミリ

左の写真は沖縄などで有名は「星の砂」を拡大したものです。

フズリナ類は古生代ペルム紀の終わりに絶滅してしまったので、今は生きている姿を見ることはできません。しかし、有孔虫類の仲間は現在の海で生きています。その中の一つが星の砂です。この星型の有孔虫はBaculogypsina sphaerulata(バクロギプシナ・スファエルラタ)という学名で、サンゴ礁が広がる地域の浅い海に生息しています。フズリナ類も同じように大昔の暖かい浅い海で生きていたと考えられています。

以下のページもご覧ください。

更新日:2021年03月04日