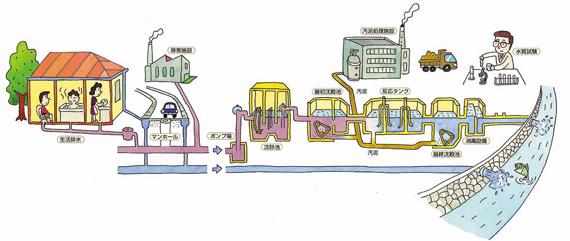

下水の処理について(標準活性汚泥法)

佐野市水処理センターでは、みなさんの家庭から出た下水を微生物の力を借りてきれいにしています。

最初沈殿池

流入してきた下水をゆるやかに流し、比較的沈殿しやすい泥を沈ませて除去します。(約2時間)

反応タンク(エアレーションタンク)

反応タンクは下水の処理する過程で最も重要な役割を持っています。

下水と微生物(活性汚泥)をまぜあわせることで微生物によごれを食べさせて水をきれいにします。その際、微生物が活動するために空気が必要ですので、ブロアで空気を送り込んでいます。(約8時間)

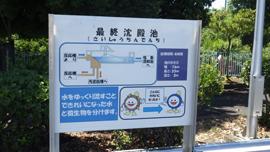

最終沈殿池

下水をゆるやかに流し、反応タンクで混ざり合った下水と微生物(活性汚泥)を分離させます。

下水の汚れを食べてお腹いっぱいになった微生物は沈んで、きれいになった下水(ここからは処理水という)だけを流します。

沈んだ微生物は反応タンクに戻され再利用します。ただし、微生物は汚れを食べると増えていきますので、増えすぎた分は引き抜き、量を調整しています。(約4時間)

塩素混和池

汚泥を沈めてきれいになった処理水に塩素をまぜて、大腸菌などを殺菌します。(約1時間)

放流口

きれいになった処理水を秋山川に放流します。

汚泥処理について

最初沈殿池で沈んだ泥と、最終沈殿池で引き抜いた余分な活性汚泥は汚泥処理設備で処理します。汚泥は濃度を濃くした後に消化槽に投入し、微生物の働きで汚泥の量を減らし、臭いの発生を抑えます。

その後、遠心脱水機という高速回転させることにより脱水する設備で汚泥の水分を減らし、資源化工場等に搬出して再利用しています。

また、消化槽での処理の途中でメタンガスを含む消化ガスが発生しますので、それを利用して消化ガス発電も行っています。

消化槽

消化ガス発電施設

- この記事に関するお問い合わせ先

更新日:2019年11月28日