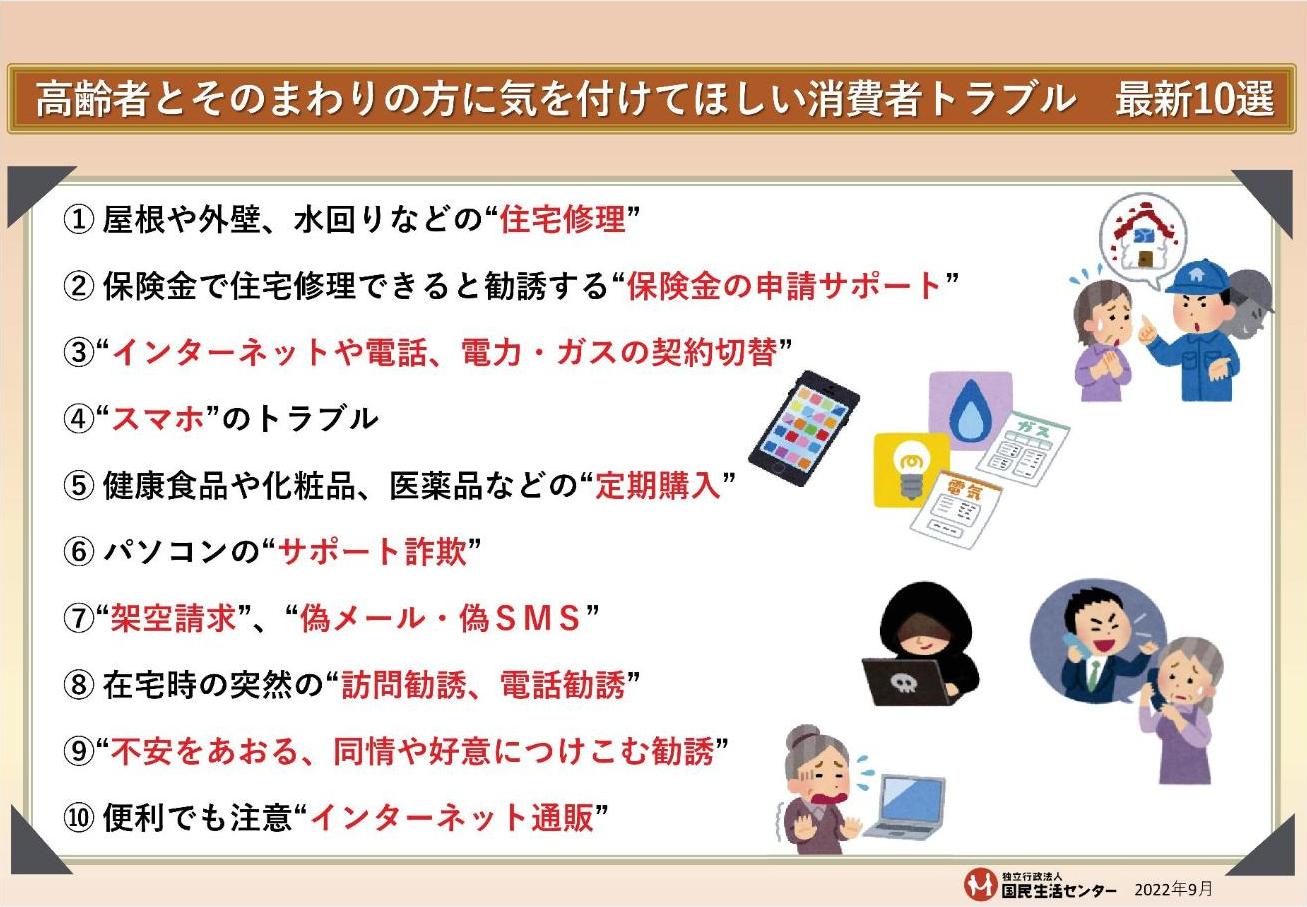

高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選

屋根や外壁、水回りなどの「住宅修理」

- 「自宅の屋根や外壁が壊れているなどと言って来訪した事業者と高額な住宅修理工事の契約をしてしまった」、「トイレなどの水回りの修理をインターネットで探した事業者に依頼したら高額な料金を請求された」という相談がみられます。

- 契約をされたり、次々に高額な修理工事を提案されたりしても必要がなければきっぱり断りましょう。

- 複数の事業者から見積もりを取り、まわりの人の意見も聞きながら、比較検討しましょう。

保険金で住宅修理できると勧誘する「保険金申請サポート」

- 台風や水害などの災害後などを中心に、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理をしないかと勧誘され、高額な申請サポート契約をしたが解約したい」という相談がみられます。

- 保険金の請求は、加入者自身で行うことが基本です。まずは保険契約の内容や補償の範囲について、よく確認し、不明な点があれば自身が加入している保険会社や代理店に直接相談するようにしましょう。

インターネットや電話、電力・ガスの契約切替

インターネットや電話回線の契約切替

- 「現在契約している事業者のプラン変更だと思って了承したら、別の事業者との契約になっていた」、「インターネットの光回線契約をアナログ回線に戻せば料金が安くなると勧誘され契約したら、よくわからないサポートなどのオプション料金を請求された」という相談がみられます。

- 検針票を見せてと言われても、すぐに見せないでください。検針票記載の情報がわかれば、電力・ガス契約の切替手続きができてしまいます。検針票の取り扱いには十分注意してください。

- 勧誘してきた事業者や契約先事業者の名称、プラン内容を確認しましょう。

- 電話回線を光回線からアナログ回線に戻す手続きは自分でもできます。

電力・ガスの契約切替

- 別の事業者との契約に切り替わるにもかかわらず、「現在契約している事業者によるプラン変更の勧誘だと思って承諾してしまった」という相談がみられます。

- 勧誘してきた事業者、契約先事業者の名称や連絡先を確認しておきましょう。

- 安くなると言われてもうのみにせず、契約内容をよく確認した上で、切り替えるかどうか検討しましょう。

スマホのトラブル

- スマートフォンやインターネットを利用する高齢者が増えている一方で、「スマートフォンの操作がうまくできない」「思いがけない高額な料金を請求された」という相談がみられます。

- 自分が契約したい機器の操作方法やプラン内容を確認し、理解してから契約しましょう。

- 通信契約を解約する場合の条件についても、事前によく確認しましょう。

健康食品や化粧品、医薬品などの「定期購入」

- 「広告を見て1回限りのお試しだと思ってインターネットで注文したら、複数回購入が必要な定期購入の契約だった」という相談がみられます。

- 注文する前に、返品・解約の条件や連絡手段などを確認しておきましょう。

- スマートフォンは画面が小さいため、重要なことが小さい文字で書かれていたり、重要なことが書かれているページがサイト内の別の場所にあったりすることがあります。

- 最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。

パソコンの「サポート詐欺」

- 「パソコンのセキュリティ警告画面や警告音をきっかけに事業者に連絡したら、高額なセキュリティソフトや遠隔サポートの料金を請求された」という相談がみられます。

- 警告画面や警告音が鳴っても、表示された連絡先に連絡してはいけません。

- セキュリティソフトを入れアップデートを実施するなど、日頃からセキュリティ対策を心がけましょう。

- 支払い方法がクレジットカードの場合はクレジットカード会社に相談し、プリペイド型電子マネーの場合は相手より早くチャージしたり、発行業者に連絡したりしましょう。

「架空請求」、「偽メール・偽SMS」

- 「利用した覚えのないサービスの利用料を支払えというメールが届いた」、「宅配業者から、荷物を預かっているというSMSが届いた」、「公的機関に似た名前で、還付金が受け取れるというメールが届いた」などといった相談がみられます。

- 利用した覚えのないサービスの利用料などを請求されても、相手には連絡しない、支払わないようにしましょう。

- SMSやメールに記載されているURLには安易にアクセスしないようにしましょう。

- 行政機関や公的機関の名前で、「給付金や補助金が支給される」、「還付金があるので受け取ってほしい」などという電子メールや電話が来ることがありますが、行政機関がそのような電子メールや、ATMへ誘導するような電話をすることはありません。

- 還付金の話が本当かどうかは、直接行政機関に自分で確認しましょう。

在宅時の突然の「訪問勧誘、電話勧誘」

訪問勧誘(訪問販売・訪問購入)

- 自宅に訪問してきた事業者に勧誘されたことをきっかけとするトラブルが多くみられます。

- 対面で勧誘されると、断りにくいと感じて不要な契約をしてしまうことがあります。勧誘を受ける気がなければドアを開けずにきっぱりと断りましょう。

- また、「不用品を買い取るという電話で不用品を準備していたら、不用品は買い取らず、貴金属などの貴重品を買い取られた」という「訪問買い取り」の相談も高齢者に多くみられます。売るつもりのないものを買い取ると言われたら、きっぱり断りましょう。

電話勧誘

- 自宅への突然の電話で勧誘され、相手の素性や目的もよくわからずに話を聞いてしまうと、断りきれなかったり、あいまいな返事を承諾ととらえられたりして、不要な契約をしてしまうおそれがあります。

- 電話での説明だけでは、契約の内容などを正確に把握することが困難です。電話を受けたその場で契約するかどうかを決めず、いったん切って、情報を集めて検討するようにしましょう。

- 自宅の固定電話には、通話録音装置や迷惑電話対策機能の付いた電話機を使用しましょう。

「不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘」

- 「このままだと家が壊れる」などと不安をあおったり、「契約を取れないとクビになる」、「コロナ禍で業績が苦しい」などと同情を引いたり、親切にしてもらったので契約を断るのは相手に悪いと思わせたりして、高額な商品を買わせようとしてくる事業者がいます。

- 一時の感情に流されず、自分に本当に必要なものかどうか、冷静に判断しましょう。

- 契約する気がなければきっぱり断りましょう。相手に悪いなどと感じる必要はありません。

便利でも注意「インターネット通販」

- 近年、インターネットを利用する高齢者が増えています。「インターネットの通販サイトで買物したが、商品が届かない」、「海外から高級ブランド品の偽物が届いた」、「返品返金を求めたいが、サイトと連絡が取れない」といったトラブルがみられます。

- インターネット通販では、クーリング・オフはできません。注文する前に、返品に関する表示を確認しましょう。また、所在地や連絡先などの事業者の情報、支払い方法をしっかりと確認しましょう。

困った時は、消費生活センターに相談しましょう

契約について不安に思ったり、トラブルにあったりした場合には、できるだけ早く最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

消費者トラブルはひとごとではありません。自分は大丈夫と思いこまず、日頃からいろいろな消費者トラブルについて知っておきましょう。

また、消費生活センターへは家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも相談することができます。被害の拡大を防ぐために、身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、変化にいち早く気付くことがとても重要です。不審な電話や訪問を受けた時の対応、どこと相談したらよいかなどについて、話し合っておきましょう。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

消費生活センター

〒327-8501

栃木県佐野市高砂町1

電話番号:0283-20-3015

更新日:2023年12月25日