吉美日誌(2024年~2025年)

「吉澤記念美術館では、こんなことをやっています」とご報告します。

2025年11月の記事

2025年11月11日(火曜日)葛生伝承館フレスコ大壁画公開制作の様子

画家の戸倉英雄氏と福島恒久氏による葛生伝承館のフレスコ大壁画の公開制作が、今月6日(木曜日)から始まっています。

今回注目したのは、正面左側の柱部分です。立体感のある装飾が施されており、その凹凸を利用して猫や犬が描かれています。正面から見ると皆そろった状態ですが、角度によって猫だけ、犬だけが見えるようになっている面白い仕掛けです。ぜひ、現地でいろいろな角度からご覧ください。

公開制作は今月16日(日曜日)まで、予約不要でご自由に見学できます。(た)

2025年11月6日(木曜日)掲載書籍のご紹介

9月12日に小学館から発売された福士雄也著『もっと若冲原寸美術館 100%Jakuchu PLUS』に、

当館所蔵の《菜蟲譜》が掲載されています。

作品の全体画像に加え、一部場面の原寸画像も収録されています。

《菜蟲譜》は当館にて12月に期間限定公開をおこないますので、どうぞお楽しみに。

2023年に創業150周年を迎えた吉澤石灰工業株式会社の社史『吉澤石灰工業150年史』に、

当館コレクションを築いた歴代当主とその業績が紹介されています。当館から提供した図版も多数掲載されています。(た)

2025年10月の記事

2025年10月11日(土曜日)陶芸体験教室を開催しました

陶芸家の迎泰夫先生を講師に迎え、陶芸体験教室を開催しました。今回は伊藤若冲《菜蟲譜》からきのこ(マツタケとホンシメジ)や栗のモチーフを描きました。

本講座は今回で9回目を迎え、様々なモチーフや器に挑戦してきましたが、今年は令和3年以来となるお茶碗型でした。

先生も話されていましたが、曲面に絵付けをするのは平らなお皿よりも難しいものです。参加者の皆様もじっくりと集中して、熱心に器やモチーフと向き合っていました。

子どもから大人まで、幅広く楽しんでいただけた様子でした。

参加者の皆様が精魂込めて描き上げた力作揃いです。

下絵付けをした作品は、先生が施釉・焼成まで仕上げをおこないます。およそ1か月ほどで美術館に届く予定です。届きましたら順次ご連絡・発送いたします。

完成をどうぞお楽しみに!(た)

2025年9月の記事

2025年9月23日(火曜日・祝日)講談師旭堂南明の会を開催しました

現在開催中の展覧会「江戸から明治、本と浮世絵のオドロキ」に関連した講談の会を開催しました。

旭堂南明さんに「赤穂義士伝 大石の東下り」を語っていただきました。

いよいよ吉良邸への討入を決行すべく江戸へ向かう大石内蔵助。道中は近衛関白家の雑掌 垣見左内になりすまして関所をごまかすも、本物の垣見左内と鉢合わせしてしまい……というお話です。

はじめは自分をかたる大石を怪しんでいた垣見でしたが、次第に大石の覚悟を知り心を動かされていきます。この場面には会場の多くの方が感銘を受けたようで、アンケートにたくさんの感想をいただきました。

最後に討入当日の様子を臨場感たっぷりに語る「修羅場読み」を披露していただきました。

後半はアフタートークとして、歌川国芳《誠忠義士伝》から現在展示中の作品を紹介しました。

多くの方にお越しいただき、ありがとうございました。

他にも忠臣蔵にちなんだ浮世絵を展示しています。展覧会は10月19日(日曜日)まで、ぜひご覧ください!(た)

2025年9月20日(土曜日)オドロキ展のみどころ(3)佐野そだちの本屋さん!

少年時代を葛生で過ごした福田鳴鵞=万屋兵四郎

万屋兵四郎(よろづや・ひょうしろう)こと福田鳴鵞(ふくだ・めいが)は、信濃・小諸生まれです。父母と共に16歳頃から3年ほどを葛生で過ごし、吉澤家とは松堂・象水・慎堂3代にわたる親交を持ちました。

その後日光で山本蕉逸(しょういつ)に漢学を学び、秩父三峰山での修学を経て弘化3年(1846)、江戸の薪商・福田家の婿となり、敬業また万屋兵四郎と称しました。書肆「老皀館」として、坂本龍馬の愛読書『万国公法』や日本最初の新聞『官版バタビヤ新聞』、また漢訳洋書の翻刻を行いました。市中の状況を伝える情報提供者、本屋・書画商として勝海舟の日記に多数登場します。

慶応3年(1867)からは加賀藩に出仕、事業は息子に譲り、以後維新を挟んで東京府などに出仕します。一方で蔵幅家としても知られ、明治9年(1876)には東京博物館、同14年(1881)の内国勧業博覧会の審査官を務めるなど美術行政にも携わっています。

鳴鵞は父と同世代の吉澤松堂には一家で世話になり、鳴鵞と同世代の象水とは兄弟のように育ちます。江戸に出た後も交流は密接に続き、書簡や漢詩「安政地震記」などが残され、吉澤家文書には老皀館刊行の書物が8タイトル含まれます。

維新後は象水の次男・浅太郎が明治はじめに東京に出て鳴鵞に漢学を、開成学校で英語を学び、安蘇馬車鉄道を敷設するなど当地の近代化に貢献しています。

書画を通じた交流も深く長く、松堂の所蔵の墨竹に鳴鵞が学び、象水の明清書画収集に鳴鵞が立ち合い、象水の長子・慎堂には父や祖父の思い出話と共に揮毫に応じる―といった関係性を窺い知ることができます。

以下、万屋兵四郎(鳴鵞)が刊行した書物のうち、挿絵が魅力的なものをご紹介します。

日本最初期の新聞『官板海外新聞別集』の挿絵

写真は半年前の「紐約新聞」から南北戦争の戦況を伝え、迫力ある挿絵を随所に挟みます。薄墨版のみごとなぼかしで、煙や星空を、細い横線で川面を表現しています。

『海外新聞別集』では、当時の米国の新聞の木口木版(もしくは銅版)挿絵を木版で写したものと思われます。

彫師・摺師の名前は不詳ですが、本書よりも早くに万屋兵四郎が刊行した『地球説略』(1860)で挿画の彫を担当した竹口瀧三郎の仕事でしょうか。

洋書調所 訳『官板海外新聞別集』より

版元:万屋兵四郎

文久2年(1862)

吉澤家文書

同左

同じ挿絵を2回彫った??『地球説略』と『連邦志略』

1年違いで刊行された漢訳洋書『地球説略』『連邦志略』の挿絵の一部に同じ絵柄が使われています。よく見ると細部の表現が異なり、同じ原画を改めて彫ってるようです。彫師はどちらも竹口瀧三郎ですが、本文と挿絵を同じ板木に彫る日本在来の出版技術ならではの事情かもしれません。

なお、版画家で版画史を研究した小野忠重は、『地球説略』の挿絵について、原著の一部に用いられた細密な木口木版を、日本版では板目整版で復刻したと指摘しています。彫りを担当した竹口瀧三郎は他に地図の仕事などが知られ、腕の良さが推察されます。

版元の万屋兵四郎こと福田鳴鵞は葛生(佐野市)で少年期の3年ほどを過ごした文人で、幕末明治期の海外新聞や漢訳洋書の出版事業を行いました。万兵刊行の漢訳洋書の挿画はいずれも良質で精密な彫りが施されています。

(上)馬邦裨治文 撰述、箕作阮甫 訓点

『連邦志略』より

版元:万屋兵四郎、彫師:竹口瀧三郎

文久元年(1861)

吉澤家文書

(下は『地球説略』より)

褘理哲(R.Q.ウェイ) 著、箕作阮甫 訓点

『地球説略』

版元:万屋兵四郎、彫師:竹口瀧三郎

万延元年(1860)

吉澤家文書

福田鳴鵞についてのみどころトークを実施しました

9月20日(土曜日)には、「みどころトーク」を実施し、多くの方にご参加いただきました。多数のスライドと共に、展覧会のみどころ、福田鳴鵞の出した本の挿絵と原画となった米国の挿絵を比較したり、鳴鵞と吉澤家の交流についてご紹介しました。まだわからないことも多いですが、特に美術分野において、江戸から近代への橋渡し役として多面的に活動した鳴鵞について、今後も調査を進めてゆきたいと思います。(す)

主要参考文献:高原 泉「文人 万屋兵四郎、あるいは福田鳴鵞--葛生 吉澤家との関わりから」『法学新報』中央大学法学会編、115(9・10) 2009.3、開館20周年記念コレクション図録『吉澤コレクションを読み解く』佐野市立吉澤記念美術館、2023年

2025年8月の記事

2025年8月14日(木曜日)オドロキ展のみどころ(2)佐野の人も読んでいた!

『江戸買物独案内』掲載店です

江戸のさまざまな分野の商店・飲食店2,622店の名前・住所が商品別、いろは順に記されたガイドブックです。ここに出ている蔦屋重三郎は2代目です。

蔵書印はありませんが、刊行の年には吉澤松堂(吉澤コレクションを始めた人)は36歳の働き盛りです。松堂は仕事でしばしば江戸に赴いたようですので、便利に使っていたかもしれませんね。

冒頭の江戸風景を葛飾北斎が手がけています。

(現在は蔦屋重三郎の部分を展示しています)

【主要参考サイト】

人文学オープンデータ共同利用センター「江戸+150」より「江戸買物独案内」

https://codh.rois.ac.jp/edo-shops/

中川芳山堂 撰

葛飾北斎 画

『江戸買物独案内』

版元:岡田屋嘉七ほか

文政7年(1824)

吉澤家文書

同、北斎挿絵部分

面白くない本?!読者の不満が爆発!

奥付に「面白くない本」「此人大馬鹿無学兄」とあり、本文末にも不満だらけの書き込みがあります。尻切れトンボの結末に、読者の不満が爆発しています。

作者を批判できるほどに本をたくさん読んでいる人のしわざでしょうか。葛生の吉澤家が購入する以前の所有者である貸本屋「本屋幸八」の客が書き込んだのかもしれません。

『怪談記野狐名玉』は娯楽本の出版が上方主導だった「浮世草子」の最後期の作で、各地の動物に関する不思議な話を集めています。現存例の希少な本です。作者の谷川琴生糸(ことすが)は近年、版元の和泉屋幸右衛門のことであることが指摘されています。

前期は、奥付部分と猫又退治の話の部分を展示中です。猫の横に「にゃあにゃあ」というセリフを読者が書き込んでいるのもお見逃しなく。

【主要参考文献・データベース等】

高松亮太=校訂・解説「『怪談記野狐名玉』翻刻・解説」『動物怪談集』国書刊行会、2018年

国書データベース

谷川琴生糸(ことすが)作

画工不明

『怪談記野狐名玉』

版元:和泉屋幸右衛門ほか

明和9年(1772)正月

吉澤家文書

同挿絵部分(前期展示)

吉澤家蔵書について

当館の「吉澤コレクション」(絵画や工芸)を収集した吉澤家は、江戸時代初期に当地(佐野市葛生)に定住した豪農で、酒造業も営みました。10代目当主・吉澤松堂が高久靄ガイ(下野出身の南画家)らと交流し、自らも墨竹を描き、書画収集を行いました。

いっぽう蔵書は、硬軟多彩なジャンルから成り、同家の文化的関心を映し出しています。江戸時代前期、17世紀末の刊行書も含まれ、18世紀末生まれの松堂以前から蔵書形成が継続していた可能性が考えられます。手習い等の実用書、儒学・史書等の学問のための書物だけでなく、書画や漢詩集など漢学系の書物が多く、一方で俳諧・狂歌関係が無く、国学系のものが少ないという特徴があります。

この吉澤家蔵書の一角を、葛飾北斎挿画を持つ読本9件を始めとする娯楽性の高い本の一群が占めます。蔵書印や汚れの状態から、地域の人々に貸し出され、皆が楽しんだ様子が伝わってきます。なお、同家蔵書は栃木県立文書館・当館に分蔵された「吉澤愼太郎家文書」の一部で、当館収蔵分には1000冊ほどの書籍が含まれます。(す)

8月11日(月曜日)アトリエこばこ「癒しのアート展」開催中

館内にある地域交流センターにて、アトリエこばこ主催の作品展を開催しています。

日本画、油絵、アクリル画、ボタニカルアート画、オイルパステル画などを多数展示しています。

無料でご観覧いただけますので、「江戸から明治、本と浮世絵のオドロキ」展とあわせてご覧ください。(た)

8月2日(土曜日) 博物館実習を実施しました

学芸員課程を履修している学生さんが、7月29日~8月2日までの5日間、当館で博物館実習に参加しました。

所蔵作品の取り扱いや作品調査や展覧会の企画実習、化石館や伝承館を見学、イベント運営などを体験しました。

画像は、所蔵作品の取り扱いを学んでいる様子です。

5日間の実習を終えた実習生のコメントをご紹介します。

ーーーーーー

7月29日より、博物館実習にてお世話になりました。

実習を通し、作品の取り扱いや資料の保存方法、展示企画の作り方など、美術館における多様な仕事に触れさせていただきました。

中でも印象に残っているのは、学芸員さんが教えてくださった「作品を"利用"するのではなく、そのものが持つ声や語りを引き出し、後世に伝えていくために我々学芸員は存在している。」という言葉です。作品や作家さんを敬い、歴史的価値と向き合う、その根本的な姿勢を見直すきっかけとなりました。

これからも、専門性を深めながら、世にある貴重なもの、美しいものたちを丁寧に残していけるよう、学びと実践を進めて参ります。

このような機会をいただき、心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

ーーーーーー

5日間お疲れ様でした。終始意欲的な姿勢で取り組む姿が印象的でした。

展覧会企画やワークシート案も、ご自身の専門に加え、実習を通して学んだことを盛り込んでおり、とても有意義な成果を残すことができていました。

今後も美術館や博物館に関心を持ち続けてもらえると嬉しいです。(た)

8月2日(土曜日)オドロキ展のみどころ(1)やっぱり王道は良い―歌川派が充実!

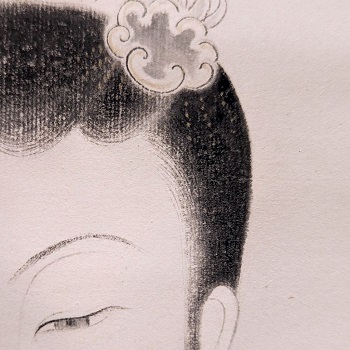

菊之丞が着る菊模様

路考は女形の名優・瀬川菊之丞が代々名乗った俳号で、この路考は四代目です。市川団十郎・坂東秀佳との3枚揃ですが、本展では前期に瀬川路考、後期に団十郎を展示します。

瀬川の容貌・豊かな髪や何種類もの菊の模様などを描く豊国の筆致を、繊細な彫りと上品な摺り色で表現しています。

歌川豊国は写楽のライバルの一人で、写楽が去った後も長く活躍し、歌川派の繁栄を率いました。本展では挿絵の仕事も紹介しています。

歌川豊国(初代)

「瀬川路考」

大判錦絵3枚続のうち

文化9年(1812)

吉澤コレクション

部分

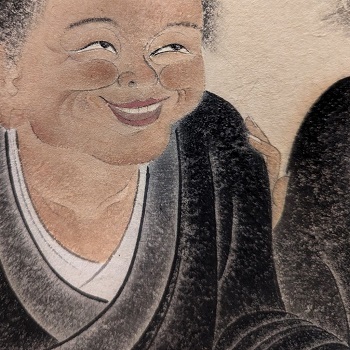

語り草となった名作

語り草となった名作

歌川派の総帥・三代豊国(国貞)が手掛け、語り草となった名作の1枚です。東海道の宿駅とそれにちなむ演目を演じる役者を取り合わせています。禁令で役者名は画中に記されず、店頭で吊らず下に置いて売る「シタ売」の印が彫られます。彫りは「彫巳の」こと小泉巳之吉が担当しましたが、当時弱冠18歳、その見事な出来栄えが話題を呼んだといいます。

7000枚という伝説的な売り上げを受けて、当初55枚で完結するところ、相手役や「間の宿」を追加し、最終的には140枚弱に及ぶシリーズとなりました。

当コレクションでは最初の55図がほぼ揃い、空摺りなども施され、本シリーズの良さがよく味わえます。

なお後期は、このシリーズの「品川 幡随院長兵衛」「役者東海道 程ヶ谷 おかる」を展示する予定です。

【主要参考文献・データベース等】

大久保純一『浮世絵出版論』吉川弘文館、2013年

桑山童奈「『役者見立東海道』研究」『神奈川県立博物館研究報告―人文科学―』31、2005年(リンクこちら)

ARC浮世絵ポータルデータベース

歌川国貞(三代豊国)

「役者東海道 見附 しづか」

版元:井筒屋庄吉/彫師:小泉巳之吉

嘉永5年(1852)3月

吉澤コレクション

部分

今回初公開となる当館の浮世絵コレクションは、初代~3代豊国、広重、国芳、豊原国周など歌川派の王道が充実しています。50~60枚規模の揃物3組を含み、いずれも摺や状態が比較的良いものです。(す)

2025年8月2日(土曜日)「夏休み 美術館でおはなし会」開催しました

今回は7月29日から5日間、博物館実習に参加した学生さんが撮影係として参加しました。

紹介記事も書いていただきましたので、下記よりご覧ください。(た)

======

8月2日、葛生図書館との共催で「夏休み 美術館でおはなし会」を開催しました。

読み聞かせボランティアさんによる本の紹介のあとは、当館の学芸員と一緒に展示室をめぐりました。

様々な角度から作品をじっくり眺めたり、気付いたことを言葉にしてみたり...

「お母さんのスカートとあの絵の青が同じだね!」

「わ!蔦重の名前がある!」

「ちよんまげって、河童みた~い!」

など、子どもたちの自由な発想や表現が飛び出し、会場はにぎやかな笑顔に包まれました。

また、家族やきょうだい同士で身近な話題とつなげながら展示を楽しんだり、気に入った作品を模写する姿も見られ、あたたかな時間となりました。

ご参加くださったみなさん、ありがとうございました。

======

2025年8月1日(金曜日)先日開催の「オドロキ」講座〔田沼図書館〕

会期前の6月28日(土曜日)に佐野市立田沼図書館一般講座「江戸から明治、本と浮世絵のオドロキ」を実施しました。

当館学芸員が、ドラマの感想を交えつつ展覧会の内容をお話しし、多くの方に熱心に聞いていただけました。

講座参加者の中には、会期早々に来館くださったかたもいらっしゃいました。

「オドロキ展」は本の展覧会ですので、展覧会観覧とあわせて、お近くの図書館でぜひ関連図書をお楽しみください。

================

なお吉澤記念美術館でも9月20日(土曜日)に展覧会の内容を深堀りする講座を実施します。ぜひご参加ください。(す)

見どころトーク「佐野ゆかりの本屋・書画商・文人―万屋兵四郎こと福田鳴鵞」

2025年7月の記事

2025年7月24日(木曜日)ボランティア養成講座・学習会を開催しました

ボランティア学習会と養成講座を開催しました。

すでにボランティアとして活動されている方向けの学習会と作品鑑賞会もあわせて実施しましたので、活動の雰囲気を知ってもらえたのではと思います。(や)

2025年7月19日(土曜日)江戸から明治、本と浮世絵のオドロキ展(前期)スタート

「江戸から明治、本と浮世絵のオドロキ」展(前期)が始まりました。豊国初代~三代、広重、国吉、明治の国周など、王道・歌川派の作品が充実してます。

佐野の人々が楽しみながら読んだ版本も多数展示しています。多岐にわたるコレクションをどうぞお楽しみください。(た)

2025年7月1日(火曜日)「夏休み 美術館でおはなし会」参加受付開始

「夏休み 美術館でおはなし会」の参加申込受付を開始しました。

7月1日(火曜日)午前9時から、葛生図書館カウンターに直接またはお電話(0283-86-3416)にてお申し込みください。

図書館では、現在特設コーナーを設け、当館で19日(土曜日)から開催予定の「江戸から明治、本と浮世絵のオドロキ」に合わせた本を紹介しています。

浮世絵がはじめての方も大好きな方も、どうぞお手にとってご覧ください。

次回の展覧会「江戸から明治、本と浮世絵のオドロキ」では、図書館と共同でスタンプラリーを実施します。

図書館と美術館のスタンプを集めると、すてきなプレゼントがもらえます。

台紙は7月19日(土曜日)から、美術館エントランスにて配布します。ぜひチャレンジしてみてください。(た)

2025年6月の記事

2025年6月29日(日曜日)「夏休み 美術館でおはなし会」まもなく受付開始

今年も小学生・義務教育学校1~6年生と保護者を対象に、「夏休み 美術館でおはなし会」を開催します。

図書館スタッフによる朗読と本の紹介、美術館学芸員の展示解説をおこないます。

参加申込は7月1日(火曜日)午前9時から、生図書館カウンターに直接またはお電話(0283-86-3416)にて受け付けます。

本や展示を通じて、楽しい浮世絵の世界をぜひお楽しみください。(た)

2025年5月の記事

2025年5月30日(金曜日)浮世絵展示の準備

7月から始まる「江戸から明治、本と浮世絵のオドロキ」展では、

当館では初めて浮世絵版画を展示します。

すべて初公開なので、裸の状態です。

額縁や展示ケースの中で安全に展示できるよう、専門の会社による額装・マット装作業のための採寸を行いました。

離れたところから見ても鮮やかな色彩が美しいですね。

展覧会まであと2か月ほどですが、どうぞお楽しみに!(す)

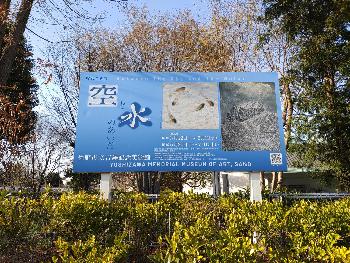

2025年5月24日(土曜日)「空と水のあいだ」展(後期)スタートしました。

新人の私、初の菜蟲譜(複製)巻き替えに緊張……

本日から「空と水のあいだ」展の後期展示が始まりました。

初夏から本格的な夏に向かう会期に合わせ、夏らしい新緑の爽やかな作品や、水の涼しげな作品が新たに登場しています。

だんだんと蒸し暑くなってくる時期、しばし当館で涼をとってみてはいかがでしょうか。

画像は展示替え中の一コマです。先月で2年目となり、屏風や巻物の展示に挑戦する機会をいただきました。今後も精進してまいります。(た)

2025年5月15日(木曜日)取り扱いは慎重に

職員を対象に作品取扱実習を行いました。鋳物や陶芸作品を使って、持ち方・置き方・梱包方法などをひととおり体験してもらいました。作品の取り扱いはよく洗った素手で行うのが基本ですが、金属は手脂が影響しやすいので、状況・状態に応じて手袋を使います。当館では、最近は滑りにくく感触も伝わりやすい薄手のニトリルゴム手袋を使うことが多いです。(す)

2025年5月8日(木曜日)草刈りボランティア実施

ボランティア有志の皆さんで、美術館の草刈りを行いました。皆さまのおかげで大変きれいになりました。ありがとうございました。(や)

2025年5月3日(土曜日)葛生伝承館フレスコ大壁画公開制作がスタート

今春も、葛生伝承館フレスコ大壁画の公開制作を行っています。

地元産石灰を使用し、縦3.1メートル×横23.4メートルの壁面に描いています。一見迫力満点の大画面ですが、目を凝らすとそこかしこに葛生を思わせるモチーフもあり、時間を忘れて見入ってしまいます。

公開制作は5月18日(日曜日)まで。美術館や近隣施設のフレスコ画もあわせてご覧ください。

さらに今年は、制作期間中にイベントを開催します!

制作者の戸倉英雄氏・福島恒久氏による作品解説と、ヴォーカルグループBeneによるコンサートをお楽しみいただけます。

参加費は無料です。ぜひお越しください!(た)

2025年4月の記事

2025年4月23日(水曜日)第17回日本水彩画安足支部小品展がスタート

館内にある地域交流センターにて、日本水彩画会安足支部の作品を展示しています。

無料でご観覧いただけますので、「空と水のあいだ」展と合わせてご覧ください。(た)

4月1日(火曜日)「空と水のあいだ」展(前期)開催中です

新年度となりました。当館では収蔵企画展「空と水のあいだ」前期展示を開催しています。

近代から現代にかけて描かれた日本画を中心に「空」と「水」に着目して構成し

空間の広がりや水のさまざまな姿を印象的に表現した作品を紹介する展覧会です。

作品にあらわれる作家たちの感性や技をお楽しみください。(た)

2025年3月の記事

2025年3月1日(土曜日)世界でひとつの作品(お皿)作りワークショップ開催

若林鋳造所の若林美延さんを講師にお迎えし、「天明鋳物体験講座 世界でひとつの作品(お皿)作り」ワークショップを開催しました。

講師から説明を受けます。

錫を流し込んでいきます。

きれいに磨きます。

完成!

参加者のみなさんも楽しそうに取り組んでいました。溶かした錫を流し込むときには予想外の重さに驚きの声が上がり、お皿が完成した時は何をのせるかなどの話題で盛り上がっていました。

「丸山瓦全と佐野のお宝保護作戦!」に関連したイベントは、今回で全て終了しました。多くの皆様にご参加いただき、ありがとうございました。(た)

2025年2月の記事

2025年2月26日(水曜日)ぶんかつブログに紹介されました

先日、当館へお越しになった文化財活用センターの方が、「市制20周年記念特別企画展 丸山瓦全と佐野のお宝保護作戦!」を紹介する記事を書いてくださいました。(記事はこちらから)

東京国立博物館からお借りしている作品・資料を中心に、詳しくご紹介いただいています。展覧会を見る前の予習にも、見た後の復習にもどうぞご覧ください。(た)

2025年2月22日(土曜日)特別講演会「丸山瓦全と佐野」開催

2月22日(土曜日)に、栃木県考古学会顧問・竹澤謙氏をお招きし、特別講演会「丸山瓦全と佐野」を開催しました。

丸山瓦全の生涯における功績に加えて、エラスムス立像発見の経緯や、国外流出を食い止めるために奔走した経緯を詳しくお話しいただきました。

前回に引き続き、多くの方にお越しいただき、ありがとうございました。

展覧会もいよいよ終盤です。どうぞお見逃しなく!(た)

2025年2月16日(日曜日)錫のお香立て作りのワークショップ開催

美術館の庭では梅が咲き始めました。このところ寒さや風の厳しい日が続いてきましたが、徐々に春が近づいている様子です。

和銑釜 江田工房の江田委織さんを講師にお迎えし、「天明鋳物体験講座~錫のお香立て作り~」ワークショップを開催しました。

参加した皆さん思い思いの作りたい形を型紙で作り、木の板にその型紙をはさんで、そこに溶かした錫を流し込み、お香立てを作ります。

最後に磨いたり形を整えたりして完成させます。

参加者のみなさん、とても楽しそうに取り組んでいました。

今後は、3月1日(土曜日)に今回の企画展同時開催プログラム最後のワークショップ、若林美延さん(若林鋳造所)「世界でひとつの作品(お皿)作り」を開催予定です。

詳しくはこちらをご覧ください。(た)

2025年2月8日(土曜日)特別講演会「エラスムス立像の来航と継承について」開催

2月8日(土曜日)に、元玉川大学教授・森良和氏をお招きし、特別講演会「エラスムス像の来航と継承」を開催しました。

遠方からも多くの方にお越しいただき、ありがとうございました。

昨年話題になった映画「SHOGUN」にも言及し、大航海時代を中心に大変興味深くお話し頂きました。(た)

2025年2月1日(土曜日)デコレーションベーゴマ作りのワークショップ開催

栗崎鋳工所の栗崎総一郎さんを講師に迎えたワークショップを開催しました。

今回は「デコレーションベーゴマ作り」を体験する企画です。

お好きな色のベーゴマを一つ選びます。

こんな感じに飾り付けていきます。

ベーゴマは金属製の小さなコマで、台の上で回して競い合う遊びです。戦後から高度経済成長期に最も遊ばれていたもので、懐かしく思い出される方も多いと思います。

今回のワークショップでは、彩色されたベーゴマから好きな色を選び、シールやラインストーンで思い思いにデコレーションをします。そして完成品を実際に回すまでを体験するという流れです。

デコレーションできる範囲は直径2センチメートル前後、そこへミリ単位のラインストーンを一つ一つピンセットで取り、模様を形作っていきます。参加した皆さん熱心に取り組んでいました。

熱心に巻いています。

回った!

完成したベーゴマを実際に回しています。通常のコマと形状が違うため、紐を巻くところからコツがいるようです。平成以降はベーゴマをモデルにしたおもちゃが流行しましたが、それとも違う回し方なので、子どもたちも試しながらあれこれ研究しているようです。

ベーゴマは、金属を溶かして型に流し込んでつくられる鋳物です。とりわけ佐野では「天明鋳物」として様々な製品が作られてきました。美術館では、その天明鋳物を今日につなげるために尽力した丸山瓦全の功績を紹介しています。また、館内併設の地域交流センターでは、現代の天明鋳物師たちの作品を展示しています。この機会に、長く受け継がれる天明鋳物の歴史や技をご覧ください。(た)

2025年1月の記事

2025年1月25日(土曜日)「丸山瓦全と佐野のお宝保護作戦!」展開幕&講談の会開催

本日より、佐野市制20周年記念特別企画展「 丸山瓦全と佐野のお宝保護作戦!」展が始まりました。

栃木県の文化財保護に大きな功績のあった考古学者・丸山瓦全が見出した、栃木県佐野市に関係する文化財を紹介する展覧会です。

重要な文化財の「発見」経緯や、また金属類回収令など文化財が危機に瀕した際に瓦全がとった「作戦」を紹介します。

また、この日は「講談師 旭堂南明の会」が開催されました。会場となった旧吉澤家住宅は、瓦全が少年期を過ごした地です。

佐野の天明鋳物師も参加した方広寺の鐘、その銘が大阪の陣につながるまでのいきさつを、

臨場感とユーモアも織り交ぜながら語っていただきました。

展覧会では、天明鋳物師に関する資料も多数展示しています。

交流センター展示の天明鋳物現代作品ともあわせてご覧ください。(た)

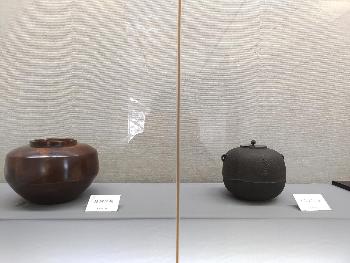

2025年1月21日(火曜日)天明鋳物の現代作品展示

引き続き、地域交流センターで開催される関連展示の準備の様子を紹介します。

この日は天明鋳物の現代作品を展示する作業がおこなわれました。

天明鋳物の伝統を受け継ぎ、新しい表現に挑戦する鋳物師たちによる力作が揃いました。

左から

栗崎鋳工所《鋳銅花瓶》

若林鋳造所《東大寺大喜釜》

左から

鋳金工房 このはずく《朧銀花入「微香」》

(おぼろぎんはないれ「びこう」)

和銑釜 江田工房《和銑結紐文千筋瓢釜 和銑風炉用五徳 唐銅眉風炉》

(わずくむすびもんせんすじひさごがま わずくふろようごとく からかねまゆぶろ)

天明鋳物は千年に及ぶ長い歴史を持つ産業で、令和5年(2023)年1月には「天明鋳物」が商標登録されました。

今回は瓦全展に合わせて、天明鋳物の様々なイベントを開催します(詳細はこちら)。

佐野の大切な「お宝」の一つである天明鋳物を知る機会として、ぜひご参加ください。(た)

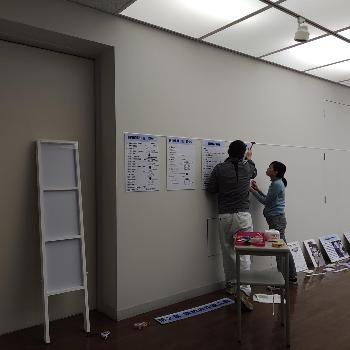

2025年1月14日(火曜日)佐野市文化財課によるパネル展示

前回の記事に引き続き、地域交流センターで開催される関連展示の準備の様子を紹介します。

この日は佐野市文化財課による展示パネルの設置がおこなわれました。

設置するキャプションを配置

たくさんのパネルを一つ一つ確認しながら設置

こちらの展示も「丸山瓦全と佐野のお宝保護作戦!」展と同じく1月25日(土曜日)から3月9日(日曜日)までです。

2月11日午後1時から、文化財課職員による「天明鋳物生産用具及び製品」についての展示解説があります。お時間のある方はどうぞご参加ください。(た)

2025年1月9日(木曜日)エラスムス像研究会によるパネル展示

来る1月25日(土曜日)に初日を迎える「佐野市制20周年記念特別企画展 丸山瓦全と佐野のお宝保護作戦!」展に向けて、地域交流センターの関連展示の準備が始まりました。

この日はエラスムス像研究会による展示パネルの設置がおこなわれました。

展示の様子

展示スペースを増設中

展示は「丸山瓦全と佐野のお宝保護作戦!」展と同じく1月25日(土曜日)から3月9日(日曜日)まで。会期中の土・日・祝日は、午前10時から午後3時まで解説ボランティアがいます。

2月11日午後3時から、この団体による「エラスムス像について」の展示解説があります。お時間のある方はどうぞご参加ください。(た)

2024年12月の記事

2024年12月15日(日曜日)源氏物語とみやび展が終了しました

●源氏物語とみやび展終了●

特別企画展「源氏物語とみやび」が本日無事閉幕いたしました。お蔭様でご好評とともに、多くの方にご観覧いただきました。コロナ禍で短期に終わった展覧会をあらためて多くの方にご覧いただくことができました。

ご来館の皆さま、ご所有者をはじめとする関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。(す)

(写真は当館学芸員による作品鑑賞会の様子です)

2024年11月の記事

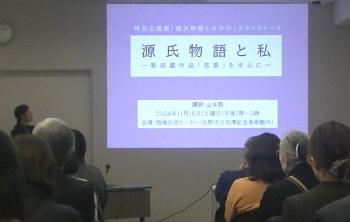

11月16日(土曜日)源氏物語とみやび展出品作家によるスライドトークを開催しました

当日の様子

截金ガラス作家の山本茜先生をお招きし、源氏物語とみやびトークイベント「源氏物語と私―新収蔵作品「若紫」を中心に」を開催しました。

新収蔵作品《若紫》の制作意図や、山本先生の「源氏物語」への思い、そして現在の制作状況についてもお話いただきました。

遠方からのお客様も多く、皆様熱心に聞き入っていました。(た)

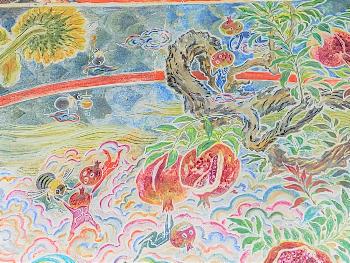

11月3日(日曜日)陶芸教室作品の作品ができあがりました

9月14日(土曜日)の「陶芸体験教室~絵付けで楽しむ若冲」の講師・迎泰夫先生より、ご参加いただいた皆様の作品が焼きあがり、当館に納品されました。

色鮮やかなザクロの力作が揃いました。順次参加者の皆様へ個別にご連絡または送付いたします。(た)

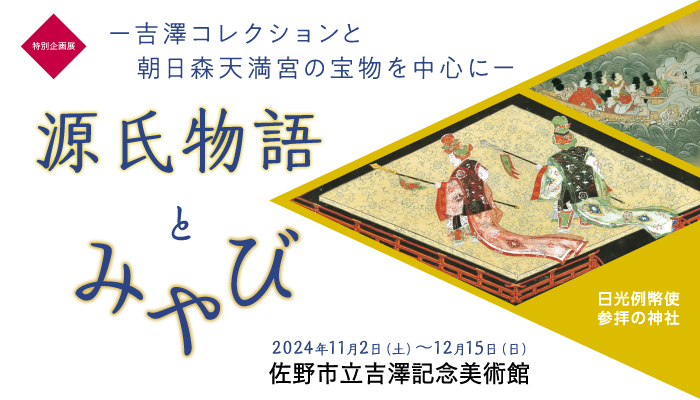

11月2日(土曜日)源氏物語とみやび展が始まりました

本日より特別企画展「源氏物語とみやび」展が始まりました。

源氏物語と王朝文化のみやびを描いた作品を、吉澤コレクションと朝日森天満宮(佐野市)の宝物を中心に紹介しています。

今展は、コロナ禍で短期終了した「みやび」展のパワーアップバージョンです。源氏物語のあの場面や、歴史上のあの人が登場しています。どうぞおたのしみに!

画像:(中央)福王雪岑《土佐光成筆「舞楽図巻」摸本》(部分)朝日森天満宮所蔵 江戸時代

(右上)無款《竹取物語絵巻》(部分)朝日森天満宮所蔵 江戸時代

(た)

2024年10月の記事

2024年10月10日(木曜日)葛生伝承館フレスコ大壁画その2

それぞれ制作を進めつつ、次に何を描くかの会話が弾んでいます。

画家の戸倉英雄氏と福島恒久氏による葛生伝承館フレスコ大壁画の公開制作、いよいよ制作期間が今週末の12日(土曜日)に迫ってきました。

再び現場をお邪魔すると、前回から2週間弱の期間の経て制作もだいぶ進んでいる様子です。

ぜひ現場で確かめてみてください。

この大壁画、見れば見るほど新たな発見を得られます。柱の部分は彫を入れた立体的な表現で技術の高さがうかがえます。見つけると思わずニンマリしてしまうようなユーモアのある描き込みもあり、魅力たっぷりの作品です。

右)制作中の戸倉さん

左)小さな枠の中でワイワイしている原人たち

ここで戸倉さんから一つ興味深い情報を教えていただきました。

フレスコ画正面上に描かれた青い人物たち。私は当初青鬼かと思いましたが、生原人なのだそうです。

「なんで原人が青……?」とお思いでしょう。これには驚くべき仕掛けが施されておりました。この青い原人たちを、ネガポジ反転機能の付いたカメラアプリで撮影してみてください。原人たちが本来の姿を現します。

プロの手わざを間近で見られる公開制作も今週12日(土曜日)までです。

気候も落ち着いてきましたので、今週末お時間のある方はぜひ見にいらしてください。

その際にはネガポジ反転カメラアプリもご用意ください。文字通りあっと驚きます。(た)

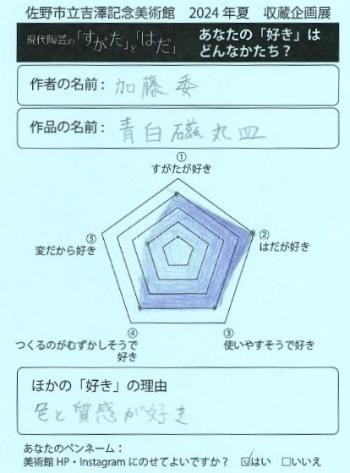

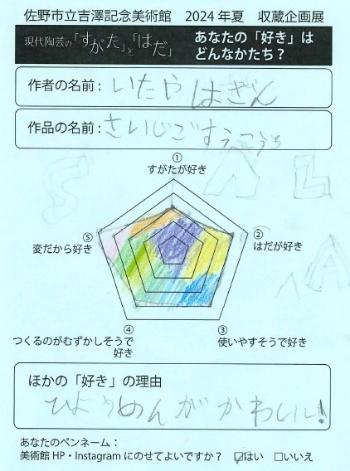

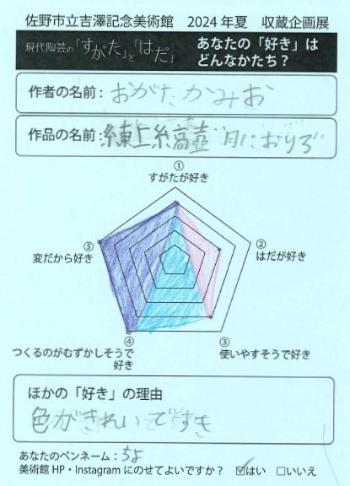

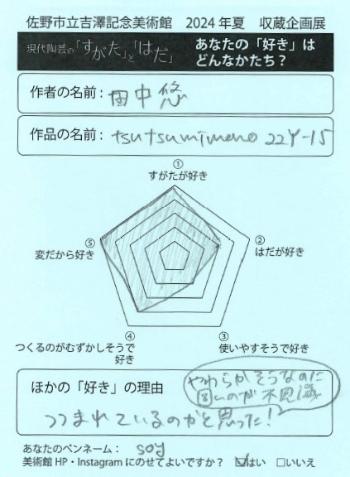

2024年10月5日(土曜日)あなたの「好き」はどんなかたち?

現代陶芸の「すがた」と「はだ」展では、気に入った作品を五角形のグラフ(レーダーチャート)で表す小さなワークシートを作成しました。気に入った作品を5つのポイントから評価すると、自分の「好き」の傾向が分かるかもしれません。

ご覧いただいた来館者の皆様からすてきな「好き」のかたちが集まりました。会場でもたくさん掲示していますが、ここでは公開の御許可をいただいた一部の例をご紹介します。

本展も会期のこりわずか、ぜひあなたの「好き」のかたちを確かめにご来館ください。(す)

2024年9月の記事

2024年9月28日(土曜日)作品貸出中《十牛図》と《菜蟲譜》

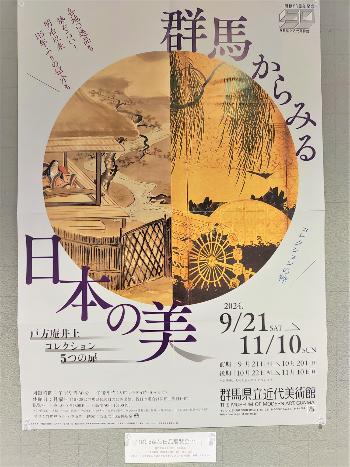

群馬県高崎市の群馬県立近代美術館(@gunmakinbi)にて、現在開催中の「群馬からみる日本の美 戸方庵井上コレクション5つの扉」展に、

当館から狩野探幽《十牛図》と伊藤若冲《菜蟲譜》の2点を出品しています。

《菜蟲譜》については、10月1日~11月10日までの展示です。

期間をご確認の上、ぜひお出かけください。(た)

展覧会名:群馬からみる日本の美 戸方庵井上コレクション5つの扉

会場:群馬県立近代美術館(高崎市綿貫町992-1)

会期:2024年9月21日(土曜日)~11月10日(日曜日)

《菜蟲譜》展示期間:10月1日(火曜日)~11月10日(日曜日)

===============================

《菜蟲譜》は当館でも期間限定で展示します。

特別企画展 源氏物語とみやび

会場:佐野市立吉澤記念美術館

会期:2024年11月2日(土曜日)~12月15日(日曜日)

休館日:毎週月曜日、祝日の翌日、展示替期間

開館時間:午前9時30分~午後5時

観覧料:一般:520円(470円)

《菜蟲譜》展示期間:10月1日(火曜日)~11月10日(日曜日)

2024年9月27日(金曜日)葛生伝承館フレスコ大壁画公開制作が進行中です。

画家の戸倉英雄氏と福島恒久氏による葛生伝承館のフレスコ大壁画の公開制作が、今月23日(月曜日)から始まります。

2006年から、栃木県石灰工業協同組合の協力で、画家の戸倉英雄氏と福島恒久氏が制作を行っているフレスコ壁画(3.1m×23.4m、屋外)です。

予約不要でご自由に見学できます。というわけで新人の私、ご挨拶も兼ねて制作の現場にお邪魔しました。

大きな画面のそこかしこに、佐野や生を思わせるモチーフが描き込まれています。当館の所蔵作品、伊藤若冲《菜蟲譜》のトカゲやカナヘビ、かえるさんの姿も。

葛生伝承館のホームページでは、2006年の制作開始から現在に至るまでの記録をまとめてご覧いただけます。リンク集からどうぞご覧ください。

また、当館および葛生伝承館駐車場には、EV車用充電設備が新設されました。EV車をお乗りの方は、どうぞご利用ください。(た)

2024年9月14日(土曜日)出品作家による陶芸体験教室を実施しました。

9月14日(土曜日)に、毎年恒例の陶芸体験教室を開催しました。

現代陶芸の「すがた」と「はだ」出品作家・迎泰夫先生にご指導いただき、伊藤若冲《菜蟲譜》からザクロのモチーフを描きました。

ご参加くださいました皆様、まことにありがとうございました。

下絵付けをした作品は、先生が施釉・焼成まで仕上げてくださいます。

完成をお楽しみに。(た)

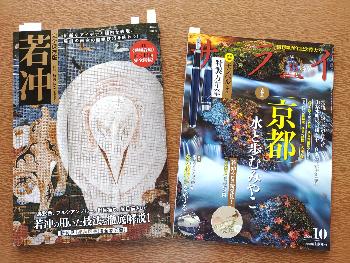

2024年9月10日(火曜日) 伊藤若冲《菜蟲譜》が掲載されました。

当館所蔵の伊藤若冲《菜蟲譜》が掲載されました。

左:狩野博幸監修『完全保存版 若冲』宝島社、2024年

右:『サライ』2024年10月号

当館図書コーナーでも閲覧可能です。

《菜蟲譜》は、10月1日(火曜日)~11月10日(日曜日)の期間、群馬県立近代美術館の「群馬からみる日本の美」展で展示されます(詳細はこちら)。

12月3日(火曜日)~15日(日曜日)の期間は、当館の「源氏物語とみやび」展で展示されます(詳細はこちら)。(た)

2024年9月6日(金曜日) ミュージアムキャラクターアワード2024投票期間終了

9月6日(金曜日)をもちまして、ミュージアムキャラクターアワード2024の投票受付が終了しました。

今年から初参加のかえるさん、おかげさまで251票を獲得できました。

投票くださった皆様、またあたたかいコメントをくださった皆様、まことにありがとうございました。

これからもかえるさんをよろしくお願いします。(た)

2024年8月の記事

2024年8月21日(水曜日)~23日(金曜日)博物館実習を実施しました。

学芸員課程を履修している学生さんが8月の3日間と9月の2日間、計5日間の博物館実習に参加しています。

当館所蔵作品の取り扱いを学び、作品調査や撮影に挑戦。化石館や伝承館にもうかがって、展示室やバックヤードを見学しました。

前半の3日間を終えた学生さんのコメントをご紹介します。

テグス掛け作業の練習中

8月21日より、佐野市立吉澤記念美術館さんの元で、博物館実習をさせていただきました。

3日間にわたり、館の設備や作業内容を学びながら、展示室からバックヤードまで、美術館運営の裏側に触れる貴重な機会をいただいています。

実際に資料に触れて作業することは緊張感があり、想像以上に難しいことや大変なことも多いですが、その中に新たな発見がたくさんありました。

学芸員の方から、授業で学んだことより遥かに多くの「現場」のおはなしを見聞きすることができ、非常に貴重な体験となりました。

残り2日間もよろしくお願いします。

まずは前半お疲れ様です。3日間、とても意欲的に取り組んでいました。来月後半には、展示替えについても現場を見ながら学んでもらう予定です。こちらこそよろしくお願いします。(た)

2024年7月の記事

2024年7月20日(土曜日)ボランティア養成講座・学習会・作品鑑賞会を開催しました

吉澤記念美術館のボランティア活動に興味がある方を対象に養成講座を開催しました。

すでに活動されている方向けの学習会と作品鑑賞会も併せて開催をしましたので、

活動の雰囲気を知ってもらえたのではと思います。(や)

2024年6月の記事

2024年6月15日(土曜日)のんびり南画さんぽ後期開催中です

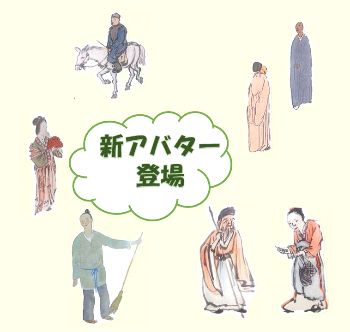

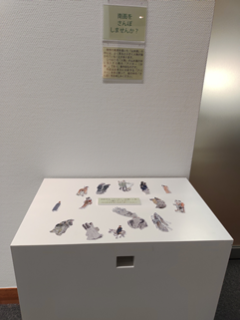

5月25日(土曜日)から開催している「のんびり南画さんぽ」の後期展示では、新たなアバターが仲間入りしました。

前期と比べてぐっとにぎやかさを増したアバターたちから、ぜひお気に入りを選んでみてください。(た)

新たに登場したアバター

展示室に入ってすぐ右側の台で皆様をお待ちしております。

今回ご紹介した南画のアバター(分身)は、展示室内にてお一人様一枚ずつ配布しております。

2024年5月の記事

2024年5月1日(水曜日)アバターさんぽの舞台裏

はじめまして。4月1日付で当館に着任いたしました。なんやかんやで4月に更新できずにいましたが、ようやく吉美日誌の仲間入りをさせていただきます。

4月は主に、館公式インスタグラムの更新に取り組んでおりました。3月から開催している当館企画展「のんびり南画さんぽ」の関連企画として、「のんびりお庭さんぽ」や「アバター出張日誌」と題した記事を投稿しています。ゆるいアバターさんたちを通して、展覧会にも気軽に足を運んでいただけるよう、日々ネタ探しをしています。

これを着想した源となったのは、2017年に東京都美術館で開催された「バベルの塔」展の公式Twitter(当時)でした。作品から飛び出した公式マスコットキャラクター「タラ夫」をご記憶の方もいらっしゃるかもしれません。彼ほど精力的に動き回ることはまだまだできませんが、当館企画展にあわせて誕生したアバターさんたちとともに、のんびりした雰囲気をお伝えしたいと思ったわけです。

投稿第1号としてお届けしたレンギョウの開花リポート、あれを一つ完成させるまでにもなかなか苦戦しました。この日のアバターは小杉放菴「瀧十題」のうち「筧」に登場するおじいさん。曇り空の中、合わないピントをどうにかあわせて撮影してみたところ……

指が写ってしまっては台無しです。

レンギョウにおびえているように見えるおじいさん。

手に持っていてはなかなか安定しないので、枝の分かれ目にそっとおすわりしてもらいました。ようやく腰をおろした感が出たようです。

伝承館付近へ出張した際は、ちょっとでも安定してくれたらと後ろに支えをつけてみました。が、この通り。牛の足元から見えてしまっています。写真とは難しいものですね。

SNSの運用一つをとっても、個人的な投稿ではついぞ気にしたこともなかった構図や明るさ、全体的な印象にも目を向ける習慣がつき、学ぶことが多かったです。まだまだほんの駆け出しですが、いずれこの場で作品解説ができるように精進してまいります。皆さま何とぞよろしくお願いします。(た)

2024年3月の記事

2024年3月27日(水曜日)3Dデータ撮影(とちぎデジタルミュージアム)

先日、「とちぎデジタルミュージアム”SHUGYOKU”」事業の一環として、香取秀真《鋳銅梅竹文透釣燈籠写》(丸山瓦全依嘱、大正13年(1924))の3D撮影を実施しました。どんなデータが出来上がるのか、楽しみです!(す)

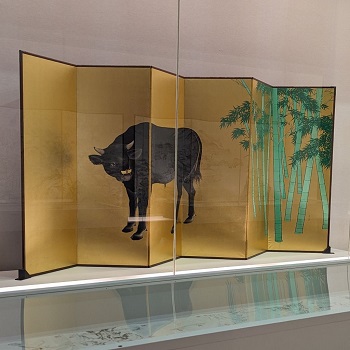

2024年3月11日(月曜日)「石川寒巌展」のふりかえり

石川寒巌《子牛》

栃木県立美術館所蔵

昭和6年(1931)

第10回日本南画院展出品

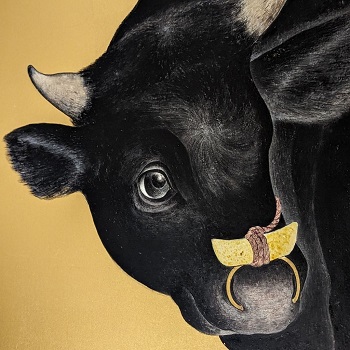

石川寒巌《子牛》(部分)

栃木県立美術館

====================================

石川寒巌氏の小品十六点即ち『賞心十六事』、独特の趣がある。中でも名香、涼雨など特殊の味を漂して居るが、別に六曲半双の金屏に『子牛』を描いたのは氏として珍らしい作で、南画を放れて、竹の線や色や子牛の描き方など、まるで別人の如く思はれる。

高澤初風「南画院の作品」『藝術』9(17),大日本藝術協會,1931-09

====================================

『小牛』(原文ママ)は金屏六曲半双へ竹林中の黒牛を描いたもので、写実を基礎になお装飾的効果の表出をも企図したものであるが、氏の心境を画筆に託すには、斯る方途は決してその当を得たものではない。謂はゞ精力のアビューズともいふべく、労多くして効無きものである。不断に研鑽をつづけ、よりよき何ものかを求めんとする態度は窺うに難くはないが、本画は自分としては与し能はざるところである。これに引き換へ『賞心十六事』は、人物、花卉、鳥禽の類ひを取り扱ったもので、宜しきを得た取材は、運熟し来った淡雅な筆技と相俟ち、ふさはしい斯画的境地を打開せるものと云って宜しからう。うち、自分は『花塢樽前微笑』と在る唐人物や『飛来佳禽自語』と在る小禽の如きをいゝものに思った。

竹内梅松「南画展第十回を観る」『白日』第5年(10),白日荘,1931-10

国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1520914

====================================

このように、金や緑の竹の鮮やかさに目を奪われ、寒巌の枯淡な作風を楽しみにしていた人たちには不評だったようですが、実際に作品を見てみると、寒巌の技術的関心はやはり「黒/墨」にあったように思われます。ツヤツヤの毛、渦巻くつむじ、キラキラの瞳、モケモケの角や蹄、つやつや黒光りするおしりなど、さまざまな質感の「黒」の表現に工夫を凝らしています。そのように見てみれば、線描や擦筆など、墨の表現を追求した寒巌の成果が、この子牛の愛らしさに結実しているといえましょう。

さて、子牛の「後方を振り返る黒い牛」のポーズは、鎌倉時代の名画《駿牛図》(東京国立博物館)を想起させます。本作品と前後する時期に、寒巌は真っ黒な《馬図》も描いており、黒い牛馬の描写への関心を持っていたことがわかります。さらに「馬の絵」から連想をめぐらすと、中国の名画・李公麟《五馬図巻》(東京国立博物館)が約80年ぶりに見つかり、話題を呼んだことも記憶に新しいところです。その《五馬図巻》は、所在不明になる前、昭和3年(1928)の「唐宋元明名画展覧会」で日本初公開され、高い関心を集めています。その翌年、寒巌の師・小室翠雲が《八駿図》を発表しています。《五馬図巻》に黒い馬は描かれませんが、線描に意欲的に取り組んでいた寒巌が、《五馬図巻》の線描のすばらしさに接しなかったとは考えにくいでしょう。《五馬図巻》や師の《八駿図》に触発された寒巌は、牛馬の探求に向かったのでしょうか…。いずれにしても、現在の私たちも見ることのできる日本や中国の名品を、寒巌がどんな風に眺めていたのかと想像するのは楽しいことです。

当館での展示は終了してしまいましたが、栃木県立美術館のコレクション展示などで《子牛》を観られる機会も少なくありません。その際にはぜひ、子牛の愛らしい瞳やつむじに目をこらしていただきたいと思います。(す)

2024年3月6日(水曜日)作品貸出中「山本茜」

東京都八王子市の東京富士美術館にて開催中の「源氏物語THE TALE OF GENJI」展に当館から山本茜《源氏物語シリーズ 第一帖「桐壺」》など3点を出品しています。ぜひお出かけください。(ま)

展覧会名:「源氏物語THE TALE OF GENJI」

会場:東京富士美術館

会期:2024年2月24日(土曜日)~3月24日(日曜日)

*会期中の展示替など、詳しくは同館公式サイトなどでご確認ください。

2024年3月5日(火曜日)作品掲載情報(菜蟲譜・小堀鞆音)

当館所蔵作品が掲載されました!図書コーナーで閲覧可能です。ぜひご覧ください。(ま)

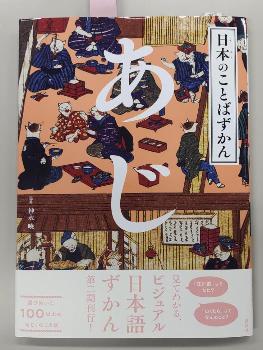

神永暁監修『あじ』講談社、2024年=伊藤若冲《菜蟲譜》

『大和文華』第144号、大和文華館、2023年(宮崎もも「江戸時代後期の住吉家の動向ー五代当主広行を中心にー」の挿図として)=小堀鞆音《高殿》

2024年3月3日(日曜日)みどころトーク「南画の流れの中でみる寒巌」を実施しました

当館学芸員による「石川寒巌展」のみどころトークを開催しました。寒巌が参考にしたであろう作品や得意とする技法、同時代の画家、日記からみるパトロンの存在まで多岐にわたり講演しました。(ま)

2024年2月の記事

2024年2月16日(金曜日)佐野市立美術館運営協議会を開催しました

2月16日(金曜日)に佐野市立美術館運営協議会を開催しました。委員の皆様からのご意見をもとに、今後の美術館運営に活かしてまいります。(や)

2024年2月9日(金曜日)作品掲載情報(山本茜)

山本茜《源氏物語シリーズ第三十三帖「藤裏葉」(光の道)》が『婦人画報』2024年3月号に掲載されました。同作品を含む山本作品3点が東京富士美術館「源氏物語」展(2024年2月24日~3月24日)で展示されます。(ま)

2024年1月の記事

2024年1月27日(土曜日)栃木県立美術館学芸員によるギャラリートークを開催しました

石川寒巌作品をお借りした栃木県立美術館の学芸員、志田康宏氏によるギャラリートークを開催しました。寒巌の生い立ちから、題材、画風の変化、技法に至るまで詳しく解説して頂きました。(ま)

2024年1月26日(金曜日)「石川寒巌」展のみどころ(1)白描と擦筆

「近くで見る寒巌」コーナー

石川寒巌展では、「近くで見る寒巌」コーナーを設けています。

今回はこちらを中心に見どころをご紹介します。

【小泉檀山(斐)をモノクロ変換?】

中央の《西王母》は、「唐美人と見上げる童子」という構成です。この組み合わせは黒羽藩に仕えた江戸時代の絵師・小泉檀山(斐)がよく描いています。寒巌は黒羽出身でしたので、檀山作品を参照したかもしれません。ただし、檀山の唐美人図は基本的に着色画ですが、寒巌の本作では、細い線描・擦筆(さっぴつ、筆を擦りつけるような塗り)、そしてさりげなく金泥(金の絵具)が用いられています。この「モノクロ変換」の背景には、大正から昭和初期頃の画壇全体の「白描」への注目、また寒巌自身の「擦筆」への関心があるようです。

石川寒巌《西王母》(部分)

昭和7年(1932)、栃木県立美術館所蔵

石川寒巌《寒山習得》(部分)

昭和8年(1933)、栃木県立美術館所蔵

まず細い墨線ですが、細い線描を主とする絵は「白描画」と呼ばれます。大正・昭和初期は、大和絵の吉川霊華など、分野を越えて白描画が注目され、寒巌の師、翠雲にも《濯足萬里流図》(大正9年/1920、永平寺蔵。本展での展示なし)など、白描が主要部分を占める重要な作品が知られています。

寒巌も昭和4年(1929)頃までの、表情豊かな筆で画面の隅々まで描き込む玉堂・大雅調の作風から一転して、昭和5年以降は白描を主とし余白を多く取る画面構成が目立ちます。特に本作のようなモノクロームの作品は議論を呼んだようで、下記のような論評が状況を端的に示しています。

========================================

「人に依っては素純のようで拵え過ぎている、第一あの擦筆がきざだと云うが、私は本画こそ氏の本領の一画を発揮したものとして推称せざるを得ません。宋代あたりの白描や近くは竹田あたりの南画ばかりではない、古大和絵までも咀嚼含味しなおそこに近代人的感覚の下、斯画的効果を出そうとしたら、おのづからああいかざるを得ないでしょう」(注1)

========================================

評者が言及する「宋代あたりの白描」については、昭和3年に開催された「唐宋元明名画展覧会」で李公麟の《五馬図》(北宋時代)が公開され(注2)、「竹田」すなわち田能村竹田については親しく交わった評論家・外狩素心庵が少し後に『竹田明蹟大図誌』(便利堂発行、昭和10年/1935)を編集しています(注3)。そして意外な「古大和絵」ですが、寒巌は《後徳大寺左大臣》(本展前期展示)といった大和絵風の試みも遺しており、「近くで見る寒巌」コーナーでご覧いただくことができます。

【擦筆】

いっぽう「第一あの擦筆がきざだ」と悪口も言われる擦筆ですが、逆にそれだけ注目されていたことがうかがえます。評者も「~せざるを得ません」と保留をつけながら、内心高く評価しているようにも見えます。実は寒巌は擦筆には比較的早くから関心を持っているようです。翠雲入門当初に近い《漁舟(白鷺図)》(本展前期展示)の揉み紙を活かした擦筆、《踏断流水》(本展前期展示)の玉堂風の淡い擦筆など、さまざまな紙質、手法で試みています。この時期のものは古代中国の画像石や瓦の拓本を思わせる硬さと古雅な雰囲気を帯びています。《西王母》と左隣の《寒山拾得》は、同時期のものですが、紙の風合いが異なり、擦筆も異なる効果が得られています。

以上のように、このコーナーで《後徳大寺左大臣》のすらりと流れるような大和絵風の線と、もっと細い《西王母》の線と擦筆、粗い繊維の紙の《寒山拾得》の髪や岩の擦筆と着色などを見比べて、晩年(40歳代前半)の寒巌が何を目指していたのか、思いを馳せていただければ幸いです。(す)

(注2)《五馬図》公開の翌年、寒巌の師・小室翠雲は《八駿図》を発表しています。梅澤和軒「支那歴代の画馬と画馬の詩」『美之国』5-10(昭和4年/1929)

(注3)同書は当館収蔵企画展「そっとひらいてみれば」で展示。昭和17年(1942)時点に寒巌作品を11点所蔵していた吉澤晃南の蔵書。

1月22日(火曜日)石川寒巌展が開幕しました

石川寒巌展が開幕しました。

洋画、浦上玉堂、白描と擦筆…さまざまな要素を取り入れて独自の画風を展開した石川寒巌は日本南画院の有力作家として期待を集めていましたが、惜しくも46歳で亡くなりました。

本展では、栃木県立美術館のコレクションにより寒巌のさまざまな取り組みを概観しつつ、作品を間近に見て描写の魅力を味わっていただくコーナーや、日記資料で寒巌が何を観て、誰と交流したかを考える資料コーナーを設けています。

併催として、第2室では当館の吉澤コレクションから江戸時代から寒巌と同時代のものまで小型の「南画」作品をご覧いただいています。現存するのは色紙1点のみですが、寒巌の頃の収集者である吉澤晃南も昭和17年時点で寒巌作品を11点所蔵しており、深い関心を寄せていました。また、陶芸家の板谷波山が明治末頃に黒羽に通い「かなめ焼」の生産に関して指導を行ったエピソードもご紹介しています。

当館ならではの内容と構成になっています。「寒巌は見慣れている」という方も、ぜひ当館でご覧ください。(す)

- この記事に関するお問い合わせ先

-

佐野市吉澤記念美術館

〒327-0501

栃木県佐野市葛生東1-14-30

電話番号:0283-86-2008 ファクス番号:0283-84-3655

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年11月13日