給与からの特別徴収について

特別徴収とは?

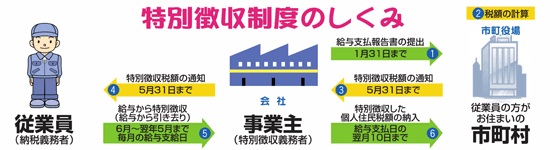

所得税の源泉徴収に対応するものが、個人住民税では特別徴収と呼ばれています。納税義務者である給与所得者(従業員)が納めるべき税額を、毎月の給与の支払時に、給与支払者(事業主)が給与から天引きし、一括して市町に納入していただく制度です。

給与所得者(サラリーマンやパートの方など)については、この特別徴収の方法により納税していただくのが原則です。

特別徴収義務者とは?

地方税法及び各市町の条例の規定により、特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者を示します。

従業員(納税義務者)の住所地である市町から特別徴収税額通知を受けた事業主(特別徴収義務者)は、特別徴収税額の月割額を従業員の給与から差し引いて、翌月の10日までに各市町に納入していただきます。

特別徴収の対象となる納税者は?

前年中に給与の支払いを受けており、かつ4月1日現在において給与の支払いを受けている方が対象です。毎月の給与などの支給が見込める方であれば、正規雇用の方だけでなく、非常勤やパートなどの方であっても、特別徴収の対象となります。

納税者のメリット

- 納税のために金融機関等へ出向く必要がなくなります。

- 毎月の給与から差し引かれるため、納め忘れがなくなります。

- 年税額を12回で分けるので、納税通知書で納める普通徴収(年4回)と比べて1回あたりの負担が少なくてすみます。

【例】年税額を87,000円とすると、次のとおりとなります。

| 普通徴収 1期 |

普通徴収 2~4期 |

特別徴収 6月 |

特別徴収 7~5月 |

|---|---|---|---|

| 24,000円 | 21,000円 | 7,800円 | 7,200円 |

- 普通徴収:4回払い(法定回数)

- 特別徴収:12回払い(月払い)

(注意)年税額は変わりませんが、支払い回数が多くなるため、1回あたりの支払額が少なくなります。

特別徴収の納入方法

毎月の給与から特別徴収した税額は、翌月の10日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに各市町に納入していただきます。

佐野市への納入場所は次のとおりです。

佐野市指定金融機関

- 足利銀行

佐野市収納代理金融機関等

- 群馬銀行

- 東和銀行

- 栃木銀行

- 栃木信用金庫

- 佐野信用金庫

- 中央労働金庫

- 佐野農業協同組合

- ゆうちょ銀行・郵便局

(注意)関東各都県・山梨県以外に所在のゆうちょ銀行・郵便局で納入する場合は、佐野市の取扱金融機関として指定する通知書が必要となります。通知書は「特別徴収のしおり」に綴られています。

(注意)佐野市では特別徴収の口座振替を行っていません。納入書を使って、金融機関の窓口で納めていただきますようご理解をお願いします。

特別徴収の納入書について

年度の当初に1年分の納入書をお送りします(各月の納入書12枚と白紙の予備用紙2枚)。年度の途中で従業員の異動や税額変更があった場合は、納入書の金額を訂正してご利用ください。

なお、退職所得に対する市・県民税の納入がある場合は、納入書表面「退職所得分」欄と納入書裏面「納入申告書」にご記入をお願いします。

(注意)納入書の送付を希望されない事業所や、佐野市指定の納入書以外で納入されている事業所、非課税者のみの事業所には、納入書をお送りしていません。納入書が必要になった場合は、市民税課市民税係までご連絡ください。

独自の納入書を使用する場合

銀行委託、または佐野市指定以外の納入書で納入されている場合は、次の口座番号等により納入をお願いします。

市区町村コード

092045

口座番号

00340-0-960016

加入者名

栃木県佐野市会計管理者

指定番号

税額通知書にてご確認ください

納期の特例

従業員が常時10人未満である事業所は、特別徴収した税額を年に2回(12月と翌年6月)に分けて納入していただく制度があります。

納期の特例を受けるには、申請の手続きが必要です。申請書はダウンロードできます。

特別徴収義務者の一斉指定について

栃木県と県内全市町では、平成27年度から、法令遵守や納税者の利便性向上を目的として、すべての事業主(給与支払者)の皆様に、個人住民税(市民税・県民税)の給与天引き(特別徴収)を実施していただくこととしました。

個人住民税の特別徴収は法令で定められているものです。実施していない事業主の皆様につきましては、円滑に対応できるよう準備をお願いします。

詳しくは、栃木県のホームページをご覧ください。

個人住民税の特別徴収義務者への指定を県内一斉に行います(栃木県)(別窓)

実施の背景

地方税法の規定により本来、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税の特別徴収をしなければならないとされています。しかし、これまで、この制度が任意のものであるといった誤った認識や、事務手間がかかる等を理由に、必ずしも徹底されてきませんでした。

そこで、法令遵守や納税者の利便性向上の観点から、栃木県と県内全市町で、平成27年度から個人住民税の特別徴収義務者への指定を一斉に行うことになり、佐野市では平成26年10月に事業所説明会を実施しました。

市・県民税特別徴収事務説明会資料 (PDFファイル: 4.7MB)

個人住民税の特別徴収Q&A

今まで特別徴収していなかったのに、なぜ今になって特別徴収をしないといけないのですか

下記リンクの「今まで特別徴収していなかったのに、なぜ今になって特別徴収をしないといけないのですか」の欄をご覧ください。

すべての事業主が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか

下記リンクの「すべての事業主が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか」の欄をご覧ください。

特別徴収は手間がかかりそう。従業員も少なく、対応する余裕がないのですが

下記リンクの「特別徴収は手間がかかりそう。従業員も少なく、対応する余裕がないのですが」の欄をご覧ください。

従業員の大半がパート・アルバイトで、就職・退職が多く、従業員には普通徴収にしてもらっています。特別徴収をしなければなりませんか

下記リンクの「従業員の大半がパート・アルバイトで、就職・退職が多く、従業員には普通徴収にしてもらっています。特別徴収をしなければなりませんか」の欄をご覧ください。

従業員から普通徴収で納めたいと言われていますが

下記リンクの「従業員から普通徴収で納めたいと言われていますが」の欄をご覧ください。

従業員が年度の途中で退職や休職をした場合の手続きはどうすればよいのですか

下記リンクの「従業員が年度の途中で退職や休職をした場合の手続きはどうすればよいのですか」の欄をご覧ください。

新たに就職した従業員を、普通徴収から特別徴収に切り替えたいときはどうすればよいですか

下記リンクの「新たに就職した従業員を、普通徴収から特別徴収に切り替えたいときはどうすればよいですか」の欄をご覧ください。

事業所の所在地や名称に変更があった場合はどうすればよいですか

下記リンクの「事業所の所在地や名称に変更があった場合はどうすればよいですか」の欄をご覧ください。

特別徴収の手続きに必要な書類はどこで手に入りますか

下記リンクの「特別徴収の手続きに必要な書類はどこで手に入りますか」の欄をご覧ください。

特別徴収に関する根拠法令等について

詳しくは下記リンクをご覧ください。

- この記事に関するお問い合わせ先

-

総合政策部市民税課市民税係

〒327-8501

栃木県佐野市高砂町1

電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年12月02日