吉美日誌(2022年~2023年)

「吉澤記念美術館では、こんなことをやっています」とご報告します。

2023年12月の記事

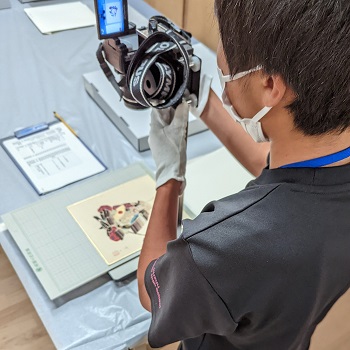

2023年12月8日(金曜日)とちぎデジタルミュージアム「SHUGYOKU」用の撮影を行いました

栃木県で整備をすすめている「とちぎデジタルミュージアム”SHUGYOKU”」用の写真撮影を実施しました。今後、作品情報の整備等、公開に向けての準備を進めていきますのでお楽しみに!

なお現在も指定文化財を中心に、さまざまなジャンルの文化財・美術作品が掲載されていますのでぜひご覧ください。伊藤若冲《菜蟲譜》も載っています。(す)

2023年12月2日(土曜日)赤見中学校フレスコ作品展

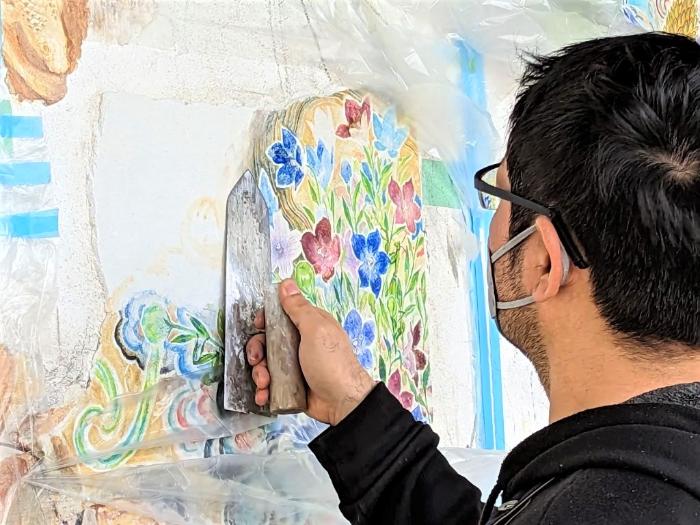

佐野市立赤見中学校3年生の皆さんが授業で制作したフレスコ作品の展覧会が当館の地域交流センターで始まりました。3日間の限定開催です!

授業は11月に葛生伝承館のフレスコ大壁画制作でおなじみの福島恒久さんのご指導のもと実施されました。

地元産石灰を使った漆喰を塗り、落ち葉を押し付けるなど凹凸をつけ、スパッタリング(絵具の吹きかけ)で色をつけました。旅立ちを控えた3年生・文芸部の皆さんが、色がきれいなまま永く残るというフレスコの特性を活かして、「今の思いを未来へ残す」というテーマで作品づくりに取り組みました。(す)

======

展覧会名:「赤見中学校フレスコ作品展」

会期:2023年12月2日(土曜日)~12月5日(火曜日)

(12月4日は休館です)

2023年11月の記事

2023年11月28日(火曜日)紅葉

美術館や周辺の山の木々が美しく色づいています。車で10分程度の距離にあります金蔵院の紅葉が人気です。「秋冬ロマン」展とごいっしょに季節のうつろいを感じてみてはいかがでしょうか。(あ)

2023年11月18日(土曜日)「秋冬ロマン」展(後期)が始まりました

「秋冬ロマン」展の後期展示が始まりました。

一部の作品の入れ替えを行いました。雪山や白磁の作品が増え、一足早く冬の世界となっています。これから本番を迎える紅葉とあわせて「秋と冬」をお楽しみください。(す)

======

収蔵企画展「秋冬ロマン」

後期:11月18日(土曜日)~12月17日(日曜日)

======

当館インスタグラムにて、会場風景の動画を公開しています。あわせてご確認ください。(インスタグラムへのリンクは本ページ下端のマークからどうぞ)

2023年10月の記事

2023年10月8日(日曜日)「秋冬ロマン」展前期が開会しました!

「秋冬ロマン」展が開会しました。

紅葉した山や何かを夢想する人々が描かれた絵画作品、紅葉を思わせる色彩の美しい陶芸作品が並びます。秋ならではの複雑な「光」の表現へのさまざまな取り組みに注目すると、いっそう味わい深いかもしれません。(す)

======

収蔵企画展「秋冬ロマン」

前期:10月7日(土曜日)~11月12日(日曜日)

後期:11月18日(土曜日)~12月17日(日曜日)

======

当館インスタグラムにて、会場風景の動画を公開しています。あわせてご確認ください。(インスタグラムへのリンクは本ページ下端のマークからどうぞ)

2023年10月7日(土曜日)「陶芸体験教室」の作品ができあがりました

9月に開催した陶芸体験教室―「下絵付」で伊藤若冲のカエルを皿に描こう―の作品が完成しました。講師の迎先生にお預けして施釉・焼成していただき、素敵な作品に仕上がりました。(あ)

2023年9月の記事

2023年9月7日(木曜日)「ヒーローズ&ヒロインズ」みどころ(3)「もう一つの意味」を読む

物語や歴史が絵になる時、「もう一つの意味」が重ねられることがあります。生き方の理想(徳目)や長寿・繁栄への願いなどが一般的ですが、時代の要請や作者の意図、見る人を取り巻く状況によって新たな意味が加えられることもあるようです。

先にご紹介した《神功皇后・武内宿彌像》に加え、後期に新たに登場した下記の2点は、いずれも古くから親しまれた神話や歴史上の逸話を描いていますが、大陸への進出という時代背景が見え隠れします。

ここに描かれているのは日本武尊(ヤマトタケルノミコト)ではなく天岩戸を開いた神・天手力雄命(アマノタヂカラオノミコト)です。天照大神(アマテラスノオオミカミ)が引き籠ってしまった天岩戸の前で他の神々が踊り騒ぎ、それを天照大神が岩戸を細く開けて覗いた瞬間、戸を引き開き大神を引き出したという力持ちの神です。また、天孫降臨に従った神々の一柱にも数えられます。

本作品では、中国大陸が天手力雄命が開いた天岩戸に見立てられ、東方からの光が天照大神を暗示する一方で、雲に乗って日本列島上空に立つ姿からは天孫降臨のイメージが重ねられています。なお日本列島が大陸から分離しつつある設定なので実際の列島とは異なる形状をしています。

曲江は同構図の作品を日中戦争開戦の翌年、昭和13年(1938)の文展で発表しています。当時の評も「皇国肇国の大業を追想した感激の作」と時局の反映をみています。当時のカラー図版を文展出品作を見た限りでは、評で指摘された彩色の淡さが本作では改められ、天手力雄命の描写もより筋肉質に見え、改良が加えられたようです。

小堀鞆音《清正望富嶽図》当館寄託

昨年の「華厳社―下野の画人たち」展(小杉放菴記念日光美術館)で展示されましたが、当館では初めての公開となります。

秀吉の重臣・加藤清正が朝鮮出兵の際、豆満江河口付近の済州で富士山を眺めたという逸話を描いています(実際には見える距離ではないようです)。

鞆音は第5回淡交会(昭和4年、1929)でやや横長の同主題作を発表し、同作は「羅馬開催日本美術展(以下ローマ展)」(昭和5年)出品作としてローマにも出かけています。

簡易版かつ縦長の本作では富士を省き、鑑賞者の想像に委ねています。淡交会/ローマ展出品作では、構図や手前の小屋などの描写から、武内確斎作・岡田玉山画『絵本太閤記』(享和2年、1802)の挿図を参考にしているようです。

『絵本太閤記』は、豊臣秀吉の活躍を描いたもので、当時江戸でも大人気となり、錦絵にもなりました。しかし幕府により禁書とされ、処罰者も出ました。にもかかわらず名前を変えて楽しまれ続け、幕末には規制も緩み再刊が許されました。

本展で展示中の宮沢錦苔『絵本太閤記』およびその続編『朝鮮御征伐』も幕末に出た別の作者による同名作品です。同書では残念ながら「清正望冨嶽」の場面は絵画化されていませんが、本文中で言及されています。

玉山挿画を持つ『絵本太閤記』は明治期にも復刻され、近代の人々にも親しまれたようですが、朝鮮半島へ実際に往来する人も少なくない時代、江戸期とはまた違った視線が注がれたことでしょう。ローマ展出品用の鞆音作品としてこの主題を扱った絵が選ばれた意図と経緯がどのようなものだったのか?ということにも、興味を引かれます。

このように、同じ人物や物語を描いた絵画でも、時と場合によって異なる意味が重ねられ、注がれる視線が変化するということには気を付けて見てゆきたいものです。(す)

========

参考:『華厳社―下野の画人たち』(小杉放菴記念日光美術館、2022年)、大塚巧芸社・編『淡交会図録』第5回、大塚巧芸社、昭和4、 国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/1688517)、成徳堂編『羅馬開催日本美術展覧会記念図録』上、成徳堂、昭和5、 国立国会図書館デジタルコレクション(https://dl.ndl.go.jp/pid/8311416)、立命館大学アートリサーチセンター「絵本太閤記と浮世絵」(https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/2018taikouki/2019/06/06-04.html)

参考文献のリンク先は利用登録者以外は見られない場合があります。あらかじめご了承ください。

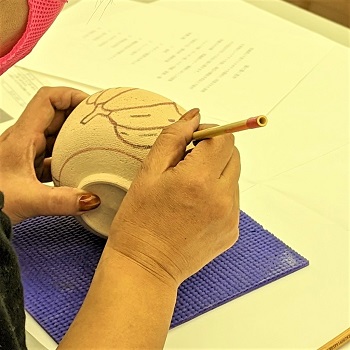

2023年9月2日(土曜日)陶芸体験教室―「下絵付」で伊藤若冲のカエルを皿に描こう―

講師の迎先生のご指導のもと、下絵彩色と鉄絵による骨描き(こつがき)で伊藤若冲《菜蟲譜》のカエルを描きました。参加者のみなさんは集中して制作に取り組んでいました。下絵付をした作品は先生にお預けして施釉・焼成していただきます。出来上がりが楽しみですね。(あ)

2023年8月の記事

2023年8月26日(土曜日)ヒーローズ&ヒロインズ展(後期)が始まりました

ヒーローズ&ヒロインズ展後期展示が始まりました。

一部の作品が入替となりました。鞆音作品8点、町田曲江の初公開作品などが登場しています。解説もちょっとパワーアップしました。前期をご覧になった方も、まだの方も、涼しい美術館へぜひお立ち寄りください。(す)

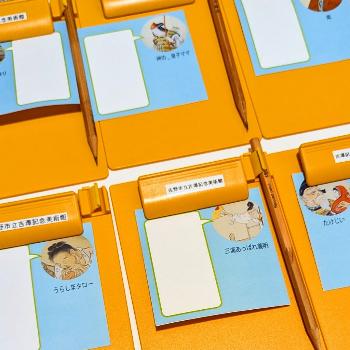

2023年8月13日(日曜日)ミニワークシート「主人公になりきってチャットしよう!」

開催中の「ヒーローズ&ヒロインズ」では、ミニワークシート「主人公になりきってチャット(おしゃべり)しよう!」を実施しています。作品をよーく見て、「この人こんなこと言いそう…」と考えてみてください。

皆さまのコメントが集まってきましたので一部をご紹介します。(す)

「主人公」を選んで書いていただき、その場で掲示しています。会話がかみあっていたり、いなかったり。読むだけでも楽しいです。

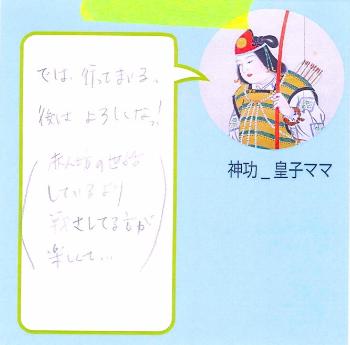

「では、行ってまいる。後はよろしくなっ!

(赤ん坊の世話しているより戦している方が楽しくて…)」(育児って大変ですね)

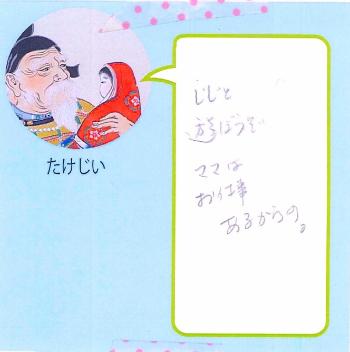

「じじと遊ぼうぞ。

ママはお仕事あるからの」

(お手伝い助かります!)

「ママ、いいヨ。お仕事ガンバッテネ。僕はジイと一緒にいるから心配しないでいいヨ!ガンバって早く帰ってきてネ」(けなげですね…)

「オレ様は不死身だ。

酒がうまいぜ。」

(矢が刺さってて痛くないんですか?)

「小説を書いただけなのにばっせられるなんて最悪な人生だな」(紫式部は嘘の話を書いたので地獄に落ちた、という説があるのです)

2023年8月12(土曜日)「夏休み 美術館でおはなし会」

葛生図書館との夏休みコラボイベントを開催しました。今年は『浦島太郎』のおはなしと「ヒーローズ&ヒロインズ」の鑑賞会を行いました。静かにじっくりとおはなしを聞き、展示室では親子で協力してワークシートに取り組んでくださいました。みなさん、推しの「ヒーローズ&ヒロインズ」は見つけられましたでしょうか?(あ)

2023年8月12日(土曜日)「ヒーローズ&ヒロインズ」みどころ(2)「小堀花艇」「鞆音と賢聖障子」

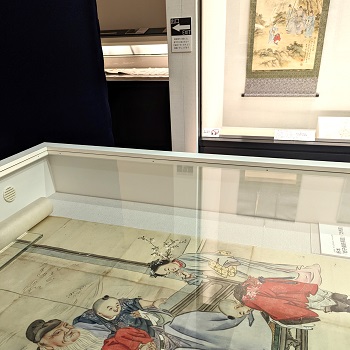

第1室展示風景。左から鞆音作品2点、小堀花艇、安田靫彦。

小堀鞆音《内侍好賢図》(部分)

吉澤記念美術館寄託、初公開

【小堀花艇とは】

本展では、鞆音の門人たちのコーナーも設けています。磯田長秋、小山栄達、安田靫彦と共に、鞆音の次男・明こと小堀花艇の《源義家知伏図》(当館寄託)を初公開しています。鞆音に忠実な顔貌表現、鞆音より濃密な色彩感覚・繊細な描写等の特徴が見られます。急逝した鞆音に代わって明治神宮の「聖徳記念絵画館」壁画3点のうち2点の責を果たしたのも首肯される画技の高さです。

【鞆音と「賢聖障子」】

小堀鞆音《内侍好賢図》は珍しい画題です。鎌倉時代中期の女性歌人・弁内侍が、内裏を飾る「賢聖障子」(中国の賢人たち32名を描いた絵)を見て「日本の人達の孝行などを描いた絵なら手本としてもっと励みになるのに」(大意)と語る場面です。弁内侍は後深草院に仕え、『弁内侍日記』の作者としても知られます。父は「三十六歌仙絵巻」の作者の一人ともいわれる似絵の名手、藤原信実です。

なお「賢聖障子」は内裏の障壁画として最も重視されたもので、明治神宮「聖徳記念絵画館壁画」のうち、鞆音門人である伊東紅雲の《御元服図》にも描かれています。鞆音・紅雲とも壁画制作に先立ち京都御所で取材を行っており、御所に設置された障子(住吉広行画)を実際に見る機会があったようです。

明治神宮の「聖徳記念絵画館壁画」は明治天皇の事績を示す80点の壁画を当時の有力な日本画家・洋画家に依頼した一大プロジェクトで、ただ一人3点を担当した鞆音のほか、鞆音の門人たちも従事しました。鞆音は畢生の大作となった《廃藩置県》を納入後まもなく病を得て急逝し、残された下図をもとに息子の明らが安田靫彦の後見のもと完成させました。(す)

参考:『明治神宮外苑創建八十年記念特別展小堀鞆音と近代日本画の系譜-勤王の画家と「歴史画」の継承者たち』明治神宮、2006

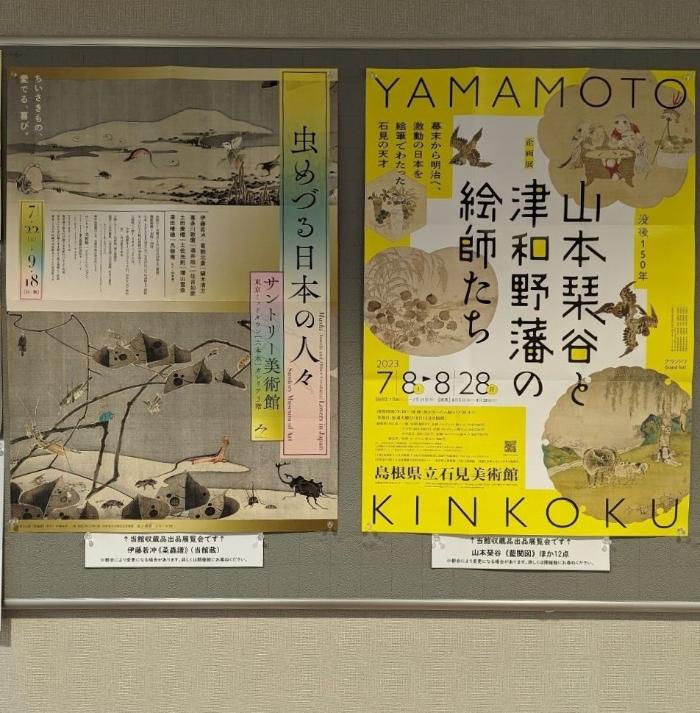

2023年8月9日(水曜日)当館の作品が出張中です!

当館で掲示中のポスターです。

展覧会図録も充実

現在、当館の江戸時代の作品たちが出張中で、いずれも重要な役割を果たしています。

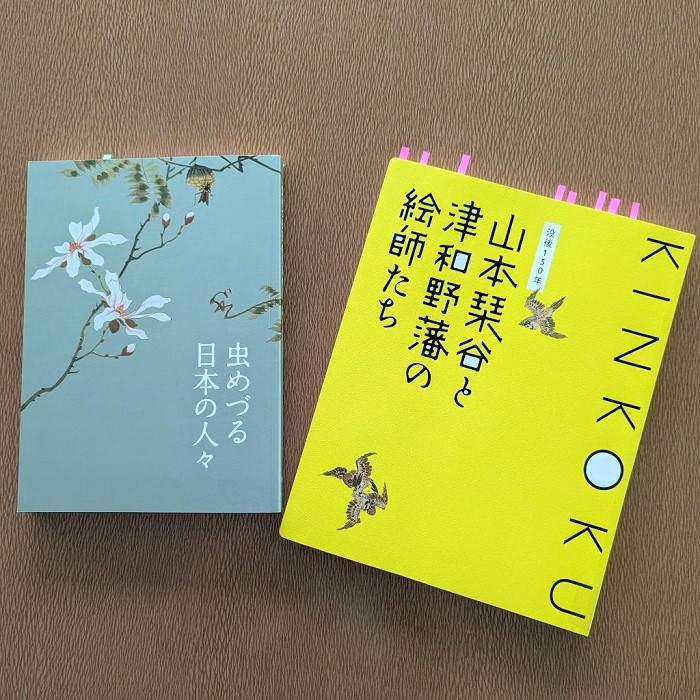

・左:サントリー美術館「虫めづる日本の人々」7月22日~9月18日

なんと当館の伊藤若冲《菜蟲譜》がメインビジュアルです!江戸時代の絵画・工芸・図譜から現代作家まで、日本の人々がさまざまな形で「虫」を愛(め)でた様子を知ることができる展覧会です。7月から開催中ですが、菜蟲譜は本日からの登場です。「蟲」の場面のみの展示、場面替えがありますので、同館ホームページ等でご確認ください。

・右:島根県立石見美術館「山本琹谷(きんこく)と津和野藩の絵師たち」7月8日~8月28日

山本琹谷は、当館の核となる「吉澤コレクション」の出発点・吉澤松堂の肖像画を描いた画家です。松堂と親交のあった高久靄ガイにも一時期師事していた縁もあったのか、作品や書簡が残っています。琹谷は明治初期まで活動し、「関東南画」を近代につないだ重要な存在です。当館からは琹谷作品・資料、関係画家の作品など計13点(寄託品含む)を出品しています。遠方ですがぜひお運びください。

当館からの貸出作品・展覧会情報は下記のページでご案内しています。秋にもいくつか予定がありますので、ぜひご確認ください。(す)

2023年8月5日(土曜日)「ヒーローズ&ヒロインズ」展のみどころ(1)神功皇后が人気画題だった理由

ポスターにも使用した小堀鞆音《神功皇后・武内宿彌像》も初公開です。過去の画集等でも掲載が確認できないものですが、作品に付属した出品札から、鞆音が死去ほどなく開かれた「昭和六年菊夕鞆音画伯追悼遺墨展覧会」の出品作品であり、かつ現在の所蔵家(佐野市内の旧家)が所蔵していたことが確認できます。

【神功皇后は最強のウォーママ(戦闘母)】

神功皇后は、仲哀天皇の后で応神天皇の母です。急死した仲哀天皇の後を受けて新羅(朝鮮半島に)に出兵、新羅は戦わずして降伏したといいます。当時は応神天皇を妊娠中でしたが、石で腹を押さえて出産を延ばし、帰国後に出産しました。武内宿彌は五代の天皇に仕えた伝説的な忠臣で、亡くなったのは295歳とも360歳ともいいます。神功皇后の新羅出征を助け、皇后の出産後も皇子を抱いて紀伊に赴き、反乱軍を鎮めています。

この赤ちゃんは応神天皇で、のちに軍神・八幡神として信仰されました。神功皇后の安産、八幡神の武功という性格から、端午の節句飾りとして親しまれました。さらに日清・日露戦争という大陸進出を進めた明治期には、一層人気を集めました。現実に大陸に出征する可能性のある男の子たちの武功と無事の帰還を願ったのかもしれません。幟旗や人形のほか、大正から昭和期に佐野で盛んに生産された「祝い掛地」(印刷や手彩色などによる簡素な掛軸)にもよく登場します。

実は鍾馗は中国由来の学問と病気除けの神で、同じく端午の節句飾りとして親しまれてきました。この三本の掛軸は、「同じ端午節句の時に使うもの」としてまとめて収納され、飾る時は《神功皇后・武内宿彌像》と《鍾馗図》で別々だったのではないでしょうか。

なお津端道彦は新潟出身で山名貫義にやまと絵を学んだ画家ですが、明治40年頃は田沼の西林寺の境内に住んでいました。同寺は一瓶塚稲荷神社の隣・唐沢山神社への参詣ルートに所在し、江戸時代末から明治期にかけて、よく書画会が開かれていました。山名貫義没後の時期にあたりますので、おなじ「やまと絵」の画家であり、一瓶塚稲荷神社とも縁が深い鞆音が周旋したのかもしれません。(す)

2023年7月の記事

7月17日(月曜・祝日)ケーブルテレビの中継

夕方、佐野ケーブルテレビの中継放送がありました。会場をひとめぐり映していただきました。来月改めて番組で本展を紹介いただける予定です。お見逃しなく!(す)

7月15日(土曜日)「ヒーローズ&ヒロインズ」展が開幕しました

「ヒーローズ&ヒロインズ」(前期展示)が始まりました。

小堀鞆音や門人らの近代日本画、山本茜の截金ガラス作品を中心に構成する展覧会です。吉澤家文書の近世・近代の書物もあわせて紹介します。詳しい人には深く、くわしくない人にも楽しんでいただける展覧会です。夏休み、ぜひお立ち寄りください!(す)

初公開作品を含む近代日本画を中心に構成しています。

山本茜《源氏物語シリーズ 第三十三帖「藤裏葉(光の道)」》(左)《源氏物語シリーズ 第一帖「桐壺」》(右)。視線をずらしながら、作品の表情が変化するのをお楽しみください!

7月6日(木曜日)くん蒸

美術館の展示室と収蔵庫のくん蒸を行いました。瓶の中にはサンプルのコクゾウムシが入っています。薬剤散布前は元気に動いていましたが、散布後は全て死んでいました。これで美術館は安心です。(か)

2023年6月の記事

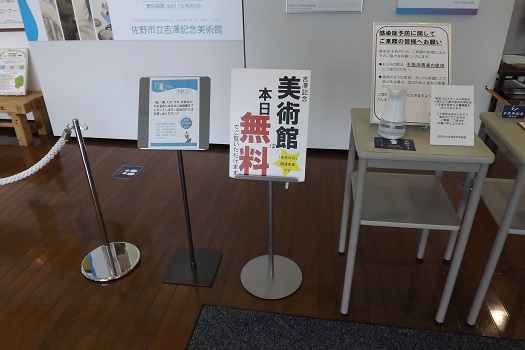

6月10日(土曜日)県民の日無料開館

6月15日の「栃木県民の日」を記念して、吉澤記念美術館では無料開館を行いました。たくさんの方が来館してくださいました。作品鑑賞会(学芸員による解説)へのご参加もありがとうございました。(あ)

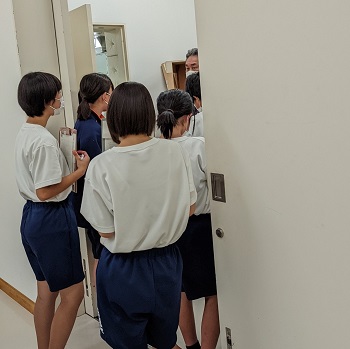

6月7日(水曜日)マイチャレンジ(職場体験)

6月6日と7日の2日間、佐野市内の中学生2名が「マイチャレンジ」ということで美術館へ職場体験に来てくださいました。受付業務などの入館者の対応や美術作品調査の見学、プレゼント用ミニ巻物作成といった様々な体験を熱心に取り組んでくださいました。(あ)

☆参加した生徒の感想

普段できないことを体験したり、見られない場所を見学できてよかったです。また、美術館ではどういう仕事をしているのか、大変さや面白さがわかりとてもいい経験になりました。

6月2日(金曜日)展覧会のみどころ(2)田渕俊夫、美術館で一句

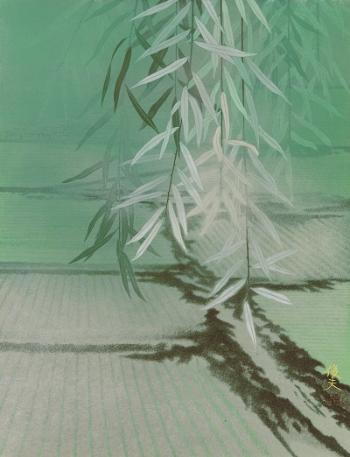

田渕俊夫《柳陰》1987年、当館蔵

縦66.7センチ、横51.7センチ

「美術館で一句」掲示コーナー

今回のポスターにも使用している作品、田渕俊夫《柳陰》は、見覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。田渕が切手「奥の細道シリーズ第二集」(1987年)の原画を担当したのを機に、改めて作品として制作されたものです。松尾芭蕉が「田一枚植て立去る柳かな」を詠んだ芦野(栃木県那須町)の遊行柳と周辺を描いています。同地には芭蕉が思いを馳せた平安歌人の西行、芭蕉を敬慕した与謝蕪村(画家・俳人)の歌碑・句碑が建っています。会場では、構図が似通うものの異なる趣の田渕作品《刻》(1989年)も隣に並んでいます。主題や描写の違いを味わっていただければ幸いです。

というわけで、今回の「春夏ライフ」展では、「美術館で一句」を実施中です。展示室で気になる作品を見つけて、一句詠んでみませんか?「春夏ライフ」展と「秋冬ロマン」展(10月)の会期中、会場で掲示します。(す)

2023年5月の記事

5月25日(金曜日)亀甲竹の伐採を行いました

新しい竹が生えてくる季節にあわせて伐採を行いました。美術館の竹は根本が亀甲状になるキッコウチクです。ドラマの水戸黄門の杖もこの竹で作られているそうです。(か)

5月19日(金曜日)「春夏ライフ」展のみどころ(1)彫金の名工

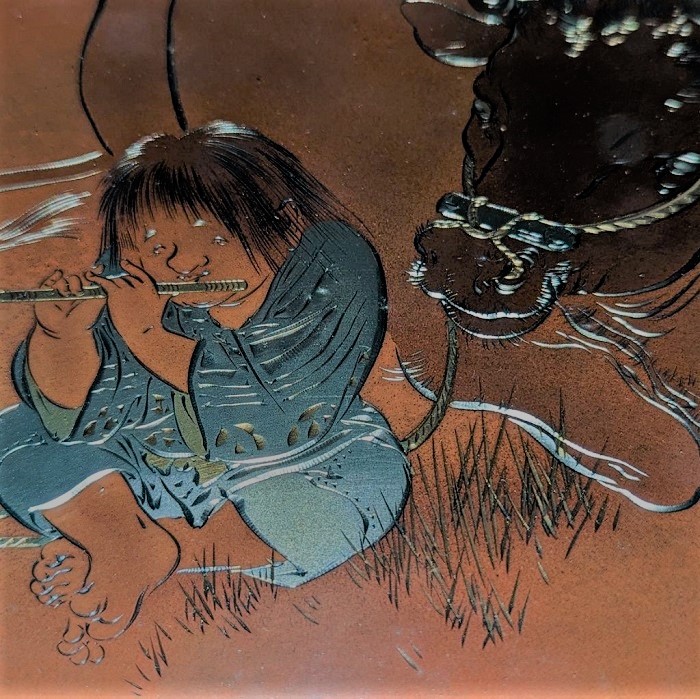

二代豊川光長《牧童図扇面》(部分)

当館寄託(吉澤コレクション)

桂光春《鯉図色紙》(部分)

当館寄託(吉澤コレクション)

牛の傍らで笛を吹く牧童。何気ない情景ですが、禅の悟りを求める「十牛図」の記憶が響く主題です。飛びあがる鯉も、「登竜門」の語源でもおなじみの画題「鯉の瀧のぼり」を連想させます。いずれも彫金作品で、片切彫による表情豊かな線がみごとです。

今回展示の2作品は款記から、近代の名工・二代豊川光長(1851-1923)とその門人、桂光春(1871‐1962)の作品と考えられます。豊川光長は加納夏雄(1828‐1898)に次ぐ世代で、博覧会出品や宮内庁御用品の制作で活躍しました。多くの門人を育成しましたが関東大震災で一家全滅し、作品・資料も焼失してしまいました。代表的門人である桂光春がこれを惜しみ「名工・二代豊川光長」という雑誌雑誌連載で師の活動と功績を紹介しています(『藝術』7‐11号、1929年ほか)。

なお、吉澤コレクションには近代の彫金作品が含まれています。先日の調査で、近代日本画や《菜蟲譜》の収集者・吉澤晃南(1887‐1951)が関心を持って収集していたことが分かりました。今回の展示はこの2点だけですが、ほかにも森田一静作品などがあります。(す)

参考資料へのリンク

(国会図書館デジタルコレクション。国会図書館利用者登録が必要です)

5月20日(土曜日)葛生伝承館フレスコ大壁画公開制作実施中

本日から「春夏ライフ」が始まり、さっそく多くの方にご観覧いただきました。

さて、美術館近くの葛生伝承館フレスコ大壁画の公開制作も始まっております。いよいよ中央部分の構想にも取り掛かっているようですね。こちらも多くの方が見学されていました。5月25日まで、午前8時~11時頃実施中です。ぜひお立ち寄りください。(す)

2023年5月19日(金曜日)明日から「春夏ライフ」展です!

明日開会の「春夏ライフ」展の準備が完了しました。現代日本絵画、工芸、近世~近代日本画というさまざまなジャンルから、季節の喜びを感じていただく展覧会です。ぜひお立ち寄りください。(す)

2023年5月16日(火曜日)次回展の掲示物を取り付けました

「そっとひらいてみれば」展が終わり、次回「春夏ライフ」展への展示替え作業も順調に進んでいます。今日は門扉看板、入り口の記念撮影用のパネルなどの大型の掲示物の納品・取付作業がありました。今回は、さわやかな初夏らしい作品をメインビジュアルにしました。(す)

2023年4月の記事

2023年4月16日(日曜日)屏風の入替を行いました

桜も終わりを迎えましたので、名残惜しいですが野村文挙《嵐山清水寺全景図》を撤去し、児玉果亭《飯盛松之真図》の第一双を新たに展示しました。二双がそろって一層迫力が増しました!カメラに収まりませんので、スマートフォンのパノラマモードで撮ってみました。5月7日(日曜日)までです。ぜひご覧ください。(す)

2023年4月12日(水曜日)オオシマザクラ

オオシマザクラは今満開です。早く見に来てください。(か)

2023年4月12日(水曜日)クチナシ生垣の除草

シルバー人材センターにクチナシ部分の除草をお願いしました。(や)

2023年3月の記事

2023年3月29日(水曜日)展覧会のみどころ3「葛生そだちの万屋兵四郎と漢訳洋書」

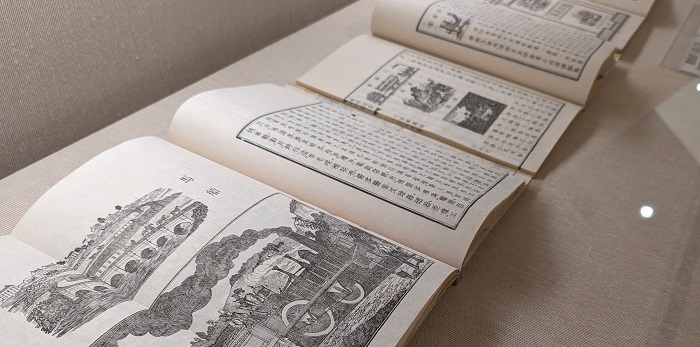

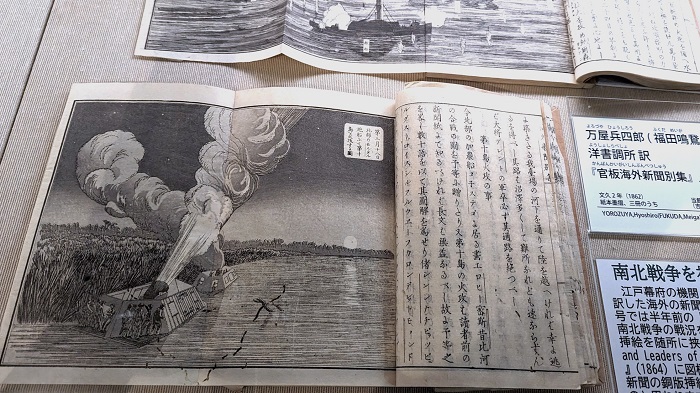

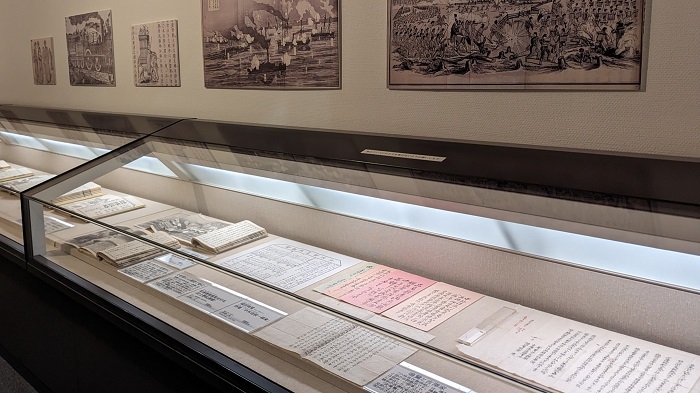

万屋兵四郎こと福田鳴鵞は、信濃国小諸出身の父と共に葛生で育ちました。日光・秩父三峰山での修学を経て、江戸の薪商・福田家に婿入りし、福田敬業・万屋兵四郎と称しました。鳴鵞は文人としての雅号です。書肆「老皀館」(ロウソウカン)として漢訳洋書の翻刻や海外新聞の抄訳書の発行を行い、勝海舟と親交しました。

吉澤家には万屋刊行の書物が8タイトルあります。本展では挿絵が魅力的な漢訳洋書等3タイトルと、葛生と鳴鵞の関係や詩人・蔵幅家としての側面を伝える資料もあわせて展示します。(す)

「老皀舘」が幕末から明治初年に発行した『地球説略』などは、中国で発行された漢訳書をもとにしたもので、江戸期の知識人の漢文の素養が西洋情報の迅速な摂取に役立ったことがわかります。

『地球説略』(1860年)は寧波在住の米国人宣教師による世界地理入門書が原著で、これに訓点を施しています。原著の一部に用いられた細密な木口木版を、日本版では板目整版で復刻したと指摘されています(小野忠重)。彫りを担当した「竹口瀧三郎」は他に地図の仕事などが知られ、腕の良さが推察されます。

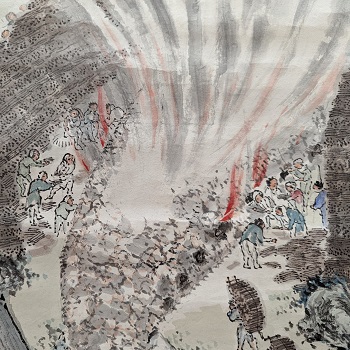

『海外新聞別集』(1862年)は江戸幕府の機関・洋書調所が翻訳した海外の新聞の抄訳です。展示の号では半年前の「紐約新聞」から南北戦争の戦況を伝え、迫力ある挿絵を随所に挟みます。『Battles and Leaders of the Civil War』(1864)所収の銅版画に図柄が一致します。当時の新聞の銅版挿絵を木版で写したものと思われます。

「小林良作墓碑銘」は、鳴鵞の父と母の合葬墓の墓碑銘の草稿です。鳴鵞の父は元は信州・小諸藩士で、故あって葛生に来住したことが分かります。書を晩年の吉澤松堂が担っています。また、「送鳴鵞」は松堂の子・象水による草稿と考えられ、兄弟のように親しく育ったという関係が示されています。

2023年3月28日(火曜日)カエルの卵

美術館の前庭の池にカエルの卵が産みつけられていました。先日遊びに来たヒキガエルでしょうか。これからオタマジャクシ、小さなカエルと成長へと成長します。(か)

2023年3月24日(金曜日)展覧会のみどころ2「児玉果亭の初公開屏風」

児玉果亭《飯盛松之真図》第二双。初公開の屏風です。

この屏風は、六曲一双二組から成る作品です。4月16日までは第二双のみ、4月18日からは第一・二双揃って展示します。

飯盛松は長野県にあった名木で、明治11年(1878)にも果亭は描いており、明治天皇のご覧に入れたことが知られています。この屏風は「野州葛生吉澤氏」から「大屏風」の依頼を受けて明治32年(1899)に再度現地写生した上で制作したものであることが、山之内町教育委員会所蔵資料によって確認されました(山之内町立志賀高原ロマン美術館協力)。会場ではその写生図の写真を一緒に掲示しています。

当館には吉澤家伝来の掛軸等16点に加え、扇・画帖などがあります。吉澤慎堂為書が入ったものも少なからずあり、経緯は不明ながら明治30年代に親交を持ったことがうかがえます。

児玉果亭(1841~1913)は長野県の渋温泉に生まれ、江戸時代末から明治期に活躍した南画家です。各地を遊歴、京都の田能村直入に学んだ後、郷里に居を定めました。明治期に開かれるようになった絵画共進会で高い評価を得て、全国的に知られる存在となりました。なお、果亭が銀章を得た明治19年の第一回東洋絵画共進会では、足利の田崎草雲も銀章を、昨年当館で展覧会を開催した王欽古(佐野住)は銅章を得ています。翌20年には果亭は足利の草雲を訪ねています。明治期には地方在住の南画家が多く活躍しましたが、その重要な一人として当館でも注目したいと思います。

志賀高原ロマン美術館では4月2日まで「児玉果亭展」を開催中です。果亭作品が多くみられる貴重な機会です。お見逃しなく!

(す)

2023年3月24日(金曜日)展覧会のみどころ1「美術館でもお花見を」

美術館の周りでもソメイヨシノが咲き始めました。美術館のオオシマザクラのつぼみはまだまだ堅いですが、レンギョウの垣根がきれいです。展示室でも塚原哲夫、戸倉英雄、野村文挙作品の桜がお待ちしています。(す)

美術館横の川沿いの桜。葛生伝承館のフレスコ壁画と一緒にお楽しみください。フレスコの公開制作は5月11日~25日を予定しています。

レンギョウと美術館

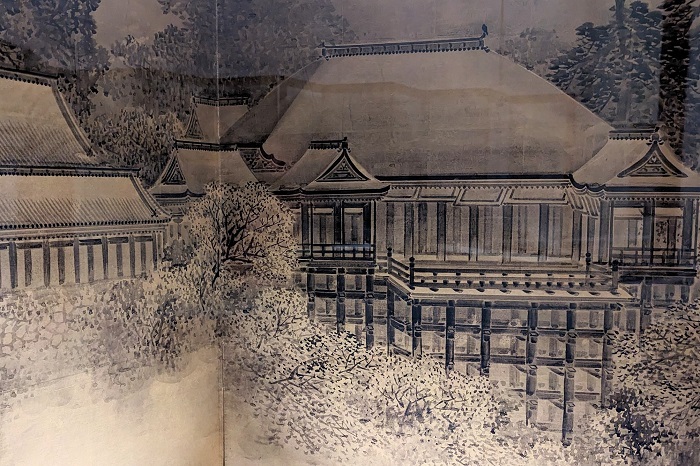

野村文挙《嵐山清水寺全景図》(栃木県指定有形文化財、当館寄託)より。

野村文挙は京都・四条派の画家で、明治19年(1887)に東京に移りました。文挙は佐野の文人・須永元(岡本黄石門人)の屋敷を描いた《須永屋敷の図》(佐野市郷土博物館)も制作しており、当地を訪れた可能性があります。

展示の屏風は金地に墨で描かれた京都を代表する名所です。一見すると桜の存在に気づきませんが、しばらく眺めていると桜が浮かび上がってきます。墨点の下から光る金が、春の光に輝く桜のようです。この作品のみ、4月16日までの期間限定公開です。

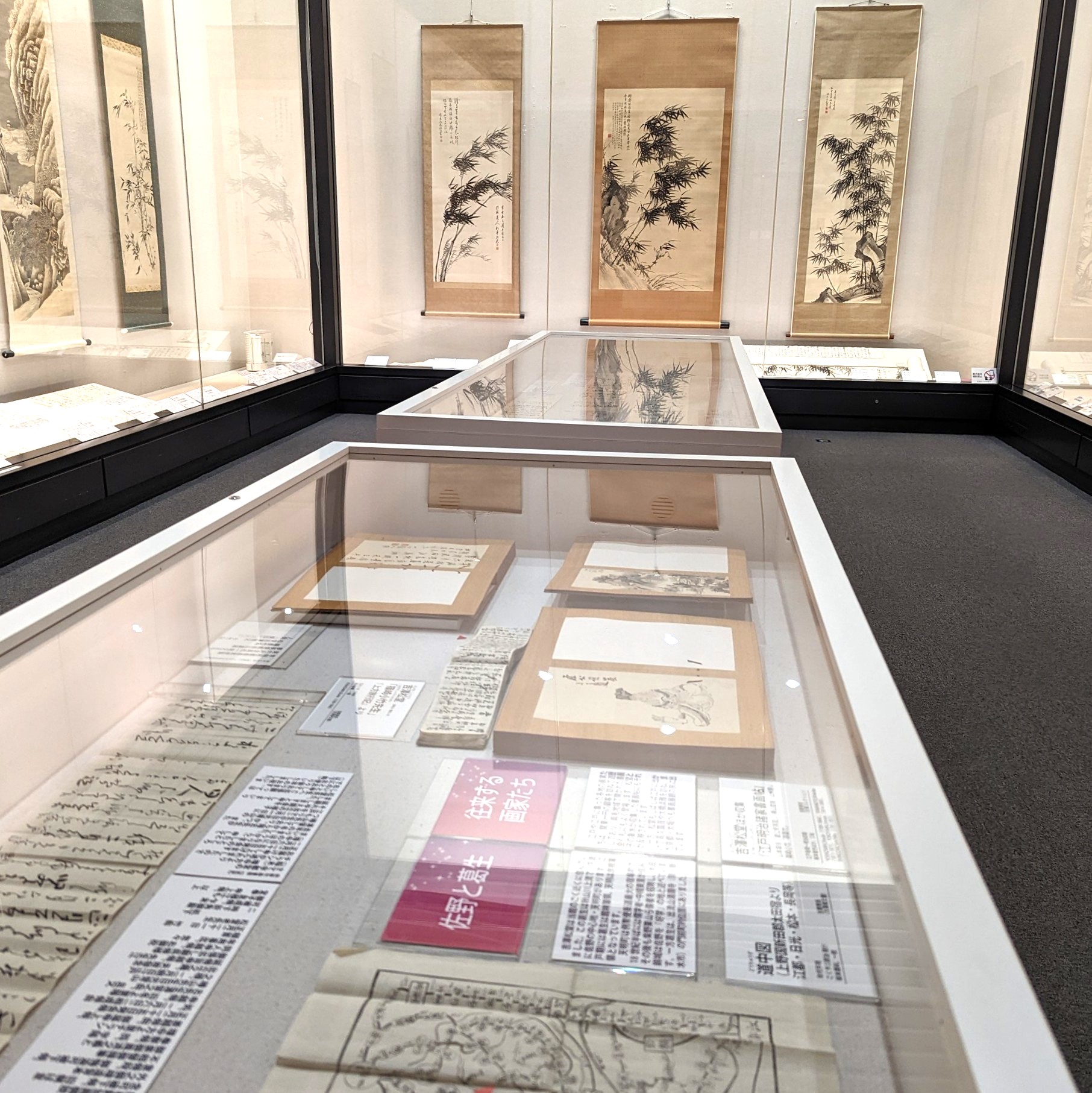

2023年3月23日(木曜日)「そっとひらいてみれば」後期展示が始まりました

「そっとひらいてみれば」後期展示が始まりました。後期は近代が中心です。工芸も大幅に入れ替わりました。展示風景をご紹介します。(す)

戸倉英雄《芳春の庭》(初公開)、塚原哲夫《幻春》

美術館の中でも桜が咲いています。

寺崎広業、滝和亭。画集と扇と屏風に咲く紅梅、白梅。

福岡青嵐、小室翠雲、川端龍子ほか。画帖に収められた色紙と、屏風に貼られた色紙。

色紙のふるさとは屏風です。オシドリ型の屏風おさえもがんばっています。

工芸は「ふたのあるかたち」。板谷波山、島田文雄、宮之原謙、齊藤勝美、廣瀬義之。

赤塚自得(漆工)がよく映えます。

野村文挙《嵐山清水寺全景図》栃木県指定文化財。桜の季節、4月16日までの限定公開です。

細合秀畝《秋の野辺》、児玉果亭《飯盛松之真図》。いずれも初公開の屏風です。

児玉果亭はもう一双が4月18日から公開の予定です。

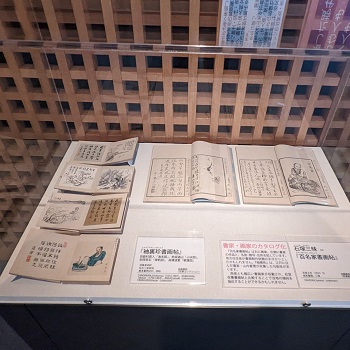

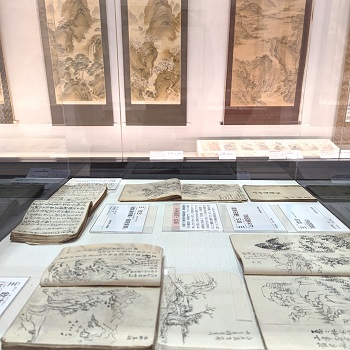

細合秀谷、大正昭和期の画集。展覧会カタログや美術雑誌、画集など。

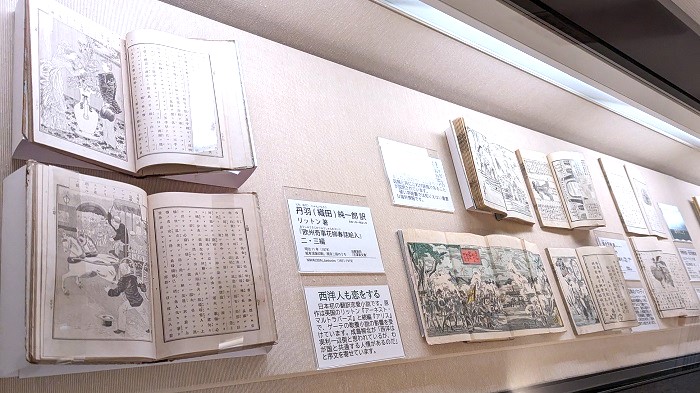

日本の近代化に大きく寄与した幕末明治の漢訳洋書を出版した万屋兵四郎こと福田鳴鵞は葛生(佐野)そだちの文人です。海外の新聞や書物の挿絵を木版で覆刻した挿絵も魅力的です。

明治の人々は、真面目な学術書だけでなく、コメディやラブロマンスを通じて外国の社会や文化に接しました。落合芳幾ほか。

2023年3月17日(金曜日)ひきがえるたちが遊びに来ました

春ですね。「そっとひらいてみれば」後期展示替えの日に、ひきがえるたちも応援に来てくれました。(す)

2023年1月の記事

2023年1月21日(土曜日)そっとひらいてみれば展(前期)が始まりました

そっとひらいてみれば展前期展示が始まりました。

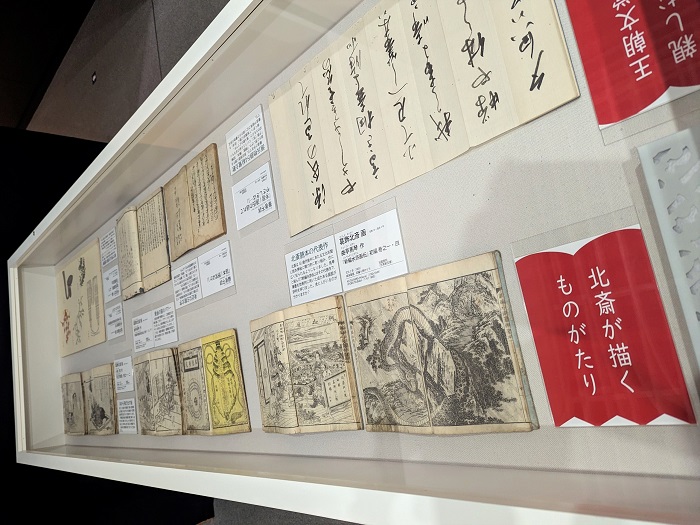

前期は江戸時代を中心に構成しています。

「屏風を読む、本で知る」「屏風が作る華やぎの空間」「南画四季折々」「北斎が描くものがたり」「屏風と本のあるところ」「王朝文学に親しむ」「皆に貸す、皆で読む」などのコーナーを設け、屏風と本を往還しながらお楽しみいただける内容となっています。ぜひご来館ください。

(す)

2022年11月の記事

2022年11月19日(土曜日)タイムカプセル展後期が始まりました

吉澤家の人々(古写真・油彩・彫刻・漫画による肖像・似顔絵)

コレクション・収集方法の変遷(南画からより玉堂・雅邦へ)

市井展カタログ・美術雑誌掲載図版と吉澤コレクションが一致。

扇子がぎっしり入っていた箱と田崎草雲扇面(吉澤松堂為書)。まさにタイムカプセル。

コレクションは文化のタイムカプセル展(後期)が始まりました。

明治から昭和前期にかけての吉澤家の3代の当主の収集活動を作品・資料と共にたどります。「関東南画の良き友」から「近代美術市場の良き顧客」へと収集環境と共に対象作品も広がる様子をご紹介しつつ、関東南画の残響にも注目します。「受け手」の視点からの近代美術史としてもお楽しみください。

なお、天明鋳物コーナーは前期に引き続き展示していますが、大正・昭和前期の当主・晃南が収集した彫金・漆工作品も追加しました。板谷波山ほか陶芸作品とあわせて、近代工芸の魅力も味わえる展示となっています。

(す)

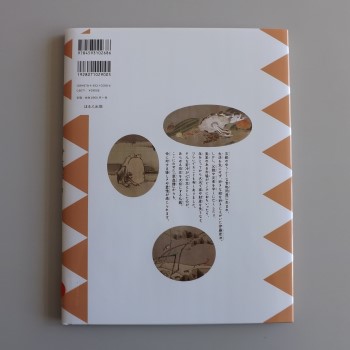

2022年11月5日(日曜日)《菜蟲譜》掲載図書のご紹介

『伝統の美がひかる! 江戸の時代の天才絵師 伊藤若冲』(山下裕二監修、ほるぷ出版、2022年)に、当館蔵の若冲作品《菜蟲譜》が掲載されています。豊富な図版とイラストでわかりやすく若冲について知ることができます。裏表紙も《菜蟲譜》です。現在開催の「コレクションは文化のタイムカプセル」展では《菜蟲譜》原本を公開中!11月からは巻き替えを行い、巻物の後半部分をご覧いただけます。解説で「あいきょうたっぷり」とご紹介いただいたお馴染みのカエルも登場します。本書は館内のエントランスに設置の図書コーナーでも閲覧いただけます。どうぞ合わせてお楽しみください。(お)

2022年10月の記事

2022年10月30日(日曜日)3年ぶりの葛生ワンダーランド(若冲まつり)

3年ぶりに葛生ワンダーランドが開催されました。現在、吉澤記念美術館で伊藤若冲《菜蟲譜》が公開されていることもあり、「若冲まつり」と題し、菜蟲譜にちなんだ野菜や果物が当たる抽選会や地元高校生の吹奏楽演奏、ご当地アイドルや和太鼓、バンドのパフォーマンスなど大変盛り上がりました。美術館ほか周辺施設では「トキメキスタンプラリー」を行いました。こちらもとても好評でした。(や)

2022年10月26日(水曜日)展覧会のみどころ(4)天明鋳物の名品の「写し」

香取秀真《鋳銅梅竹透釣灯籠写》当館寄託(吉澤コレクション)、大正13年(1924)

展示風景

側面部分(背後に紙を入れた状態)

底面写真

「コレクションは文化のタイムカプセル」展の第1室では、近代栃木の研究者と吉澤家と題し、丸山瓦全(天明鋳物研究・エラスムス像の発見ほか)、人見伝蔵(高久靄ガイ・中根東里研究ほか)という栃木の美術・文化史研究に重要な足跡を残した近代の研究者たちの資料を展示しています。

この中で特にじっくりご覧いただきたいのが、丸山瓦全の依頼により、近代の代表的な金工家で金工史研究にも功績のあった香取秀真が制作した天明鋳物の名品の「写し」作品です。佐野市所在の重要文化財《鋳銅梅竹文透釣灯籠》(1545年、引地山観音堂所蔵)と兄弟的存在ともいえる、《鋳銅梅竹文透釣灯籠》(1550年、東京国立博物館、重要文化財)を写したものです。明治末年に千葉で土中から発見された東博本を、大正13年(1924)に写したものであることが底面の銘文から分かります。非常に高度な技術で作られた原本について考える際にもよき参考となる貴重な作例です。清掃・修復方針を考えると共に、今後の活用が期待されます。

なお、丸山瓦全は足利出身・在住の考古学者ですが、葛生小学校(佐野)で学んでおり、天明鋳物研究の基礎を築くなど、佐野の美術工芸・考古学研究においても大きな足跡を残しています。香取秀真はその研究活動のよき助言者であり、瓦全は終生敬愛したといいます。瓦全旧蔵の香取秀真作品《猩々》や、従弟にあたる吉澤晃南にあてたハガキ(自身の収集活動を振り返る内容)などと共に展示しています。瓦全・鋳物コーナーは、11月19日からの「後期」でも引き続き展示を行います。(す)

2022年10月25日(火曜日)インターンシップを受け入れました。

10月18日(火曜日)から10月20日(木曜日)までの3日間、佐野市内の高校生をインターンシップとして受け入れました。受付業務や展示室内の看視、資料の整理から館外清掃まで、とても一生懸命取り組んで下さいました。(や)

2022年10月15日(土曜日)展覧会のみどころトークを実施しました

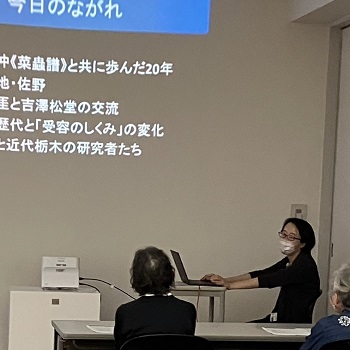

午後2時から、展覧会のみどころトーク「タイムカプセルとしての吉澤コレクション」を実施しました。タイムカプセル展の担当学芸員が、展覧会のみどころと共に、「なぜこれがここにあるのか?を掘り下げることで見えてくるもの」という視点から、受け手から見る美術史・文化史の面白さや江戸時代の佐野の文化的豊かさについてお話ししました。また、午前中には市内の文化活動団体にも同様のトークを実施しました。いずれの参加者の方も熱心に聞いていただけました。(す)

2022年10月6日(木曜日)「菜蟲譜の森」で柿がなっています

今年の柿は、早く熟しました。小ぶりですが今、食べ頃です。(か)

(注意)《菜蟲譜》の画像部分は11月1日~13日に展示します。

2022年10月4日(火曜日)タイムカプセル展(前期)のみどころ(3)靄ガイ顕彰・研究と下野

「コレクションは文化のタイムカプセル」展では、栃木県・佐野市域にゆかりの深い研究者、丸山瓦全・人見伝蔵・篠崎源三関係資料を展示しています。

前期展示では、高久靄ガイの没後まもなくから明治・大正・昭和初期にかけて、靄ガイ顕彰・研究がどのように行われてきたかを示す資料を展示し、ここにおいて下野/栃木県の人々が大きな役割を果たしてきたことを紹介しています。たとえば、明治前期に刊行された『靄ガイ画譜』は鹿沼の船越雲溟や栃木の飯塚疎山所蔵の画帖をもとに制作されています。また、戦前唯一の写真図版による画集『靄ガイ画集』は、佐野出身の画家・松島素雲によって東京で開催された追福展観がもとになっており、吉澤家を含む佐野の蔵幅家の出品が確認できます。また栃木県の重要な歴史研究者・人見伝蔵(大田原・東京住、一時旧制佐野中学教諭)による戦前の連載「高久靄ガイ雑俎」が掲載された雑誌『南画鑑賞』(小室翠雲主宰)や人見が吉澤家所蔵品を問い合わせた書簡、戦後に結実した人見の著書『高久靄ガイ伝』なども展示しています。

「有名人のおもしろエピソード」から、「日本南画史の重要な画家としての位置づけ」そして「より精密で実証的な伝記研究」へと深まる様子の一端をご覧いただければ幸いです。(す)

2022年10月1日(土曜日)陶芸教室を開催しました

「コレクションは文化のタイムカプセル」展で展示中の伊藤若冲《菜蟲譜》にちなんで、陶芸体験教室「器に描く若冲」を開催しました。

当館の陶芸体験教室では、陶芸家・迎泰夫先生のご指導のもと、作品や展覧会に関連づけながら毎回さまざまな技法・器で実施しています。

今回は《菜蟲譜》から人気の野菜、「かぼちゃ」と「なす」をどのように配置するかを考え、撥水剤による縁取りと下絵付けを体験しました。3時間の短い時間ですが、個性豊かなカップが出来ました。ここからは先生にお預けして施釉・焼成した完成品を楽しみに待ちます。

ところで今回は撥水剤でモチーフの周りを無彩色にしましたが、若冲の初期作を除くほとんどすべての絹本作品(絹地に描いた作品)は、モチーフの周りを細く塗り残しつつ背景に淡墨を刷いています。また、「かぼちゃ」や「なす」の彩色はまるで水墨画のように筆のタッチを活かしています。そんな原本の魅力にも気づいていただければ幸いです。(す)

2022年9月の記事

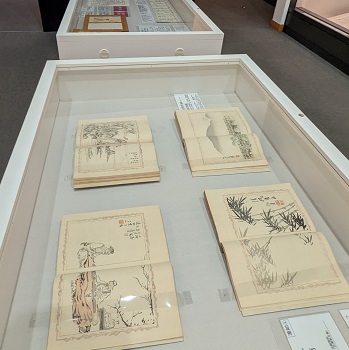

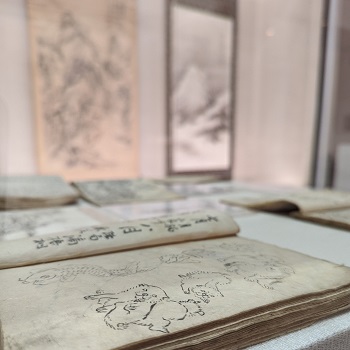

2022年9月30日(金曜日)タイムカプセル展〔前期〕のみどころ(2)版本・画帖

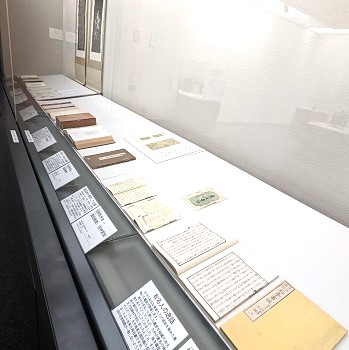

タイムカプセル展(前期)の見どころをご紹介します。

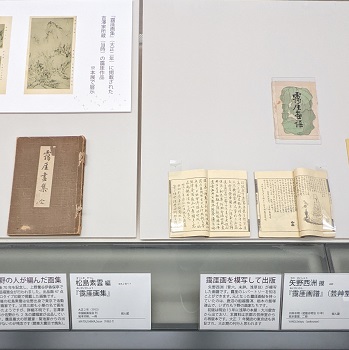

タイムカプセル展では、画家の肉筆画の掛軸だけでなく、木版印刷された版本や色紙サイズの画帖も展示しています。

版本は、江戸時代後期に多数出現した画家たちの画風と住所を載せたカタログのような『百名家書画帖』、高久靄ガイが中国の名画を複製した『梅華道人墨竹譜』、親子二代にわたって交流した画家たちの画を集めた私家版『澹如詩集』(王欽古の師・小田海僊も参加)などがあります。

画帖は吉澤松堂・象水が収集し、どんな画家・書家と交流したかが分かる『江戸明治諸家書画帖』、江戸の文人が収集したミニサイズの画帖『袖裡珍書画帖』があります。

これらの集められ、複製された書画からは、小さい画ならではの魅力を感じることができる一方で、当時の人々がどのように書画を楽しんだのかを考えるヒントが潜んでいます。(す)

2022年9月28日(水曜日)タイムカプセル展〔前期〕のみどころ(1)画家の手紙

「コレクションは文化のタイムカプセル展」(前期)には、おかげ様で遠近から多くのお客様にご観覧いただいています(とはいえ当館は基本的に混雑とは無縁です)。

「タイムカプセル展」(前期)では、画家と吉澤家をはじめとする佐野市域の受容者との交流がテーマとなっています。大小の作品と共に、画家(高久靄ガイ、高久隆古、山本琹谷、枚田水石、岡野竹痴)や蔵幅家(大橋淡雅、菊池澹如)からの手紙14通(江戸時代)が、その交流の様子を具体的に伝えてくれます。

「お待たせしていた画がようやく出来上がりました。申し上げにくいことですが、材料費高騰のため追加料金をお支払いください。」(靄ガイ)「谷文晁のいい墨竹画が出ました。ご収蔵になってはいかがですか?」(靄ガイ)「雨具を貸していただきありがとうございました。無事栃木の宿に着きました。」(琹谷)「いま佐野天明の宿にいます。先代靄ガイの話も聞きたいのでお越しになりませんか?」(隆古)「松茸25本ありがとう。病み上がりの私には無上の珍味です。」(淡雅)などなど。

画家たち、蔵幅家たちの人柄や交流の様子を思い浮かべながらご覧になってはいかがでしょうか。(す)

2022年9月21日(水曜日)タイムカプセル展前期、好評開催中

9月17日(土曜日)から、特別企画展「コレクションは文化のタイムカプセル」(前期)が始まりました。台風は予報より穏やかに通過し、3連休は多くの方にお越しいただけました。

伊藤若冲《菜蟲譜》、香取秀真による天明鋳物の名品の写し(丸山瓦全の依頼)、そして吉澤松堂と高久靄ガイら江戸の画家・文人たちの作品と書簡・資料を展示しています。初公開作品・資料も多数含まれる充実の内容です。ぜひお越しください。前期展示は11月13日まで、後期は大幅に内容が変わります。(す)

2022年9月1日(水曜日)博物館実習最終日

学芸員資格取得を目指す学生さんのための博物館実習を実施しました。6日間の日程で、美術館・博物館と地域との関係性、作品・資料の取り扱い方、展覧会の企画案作成、展示作業の見学・補助などを行いました。次回「コレクションは文化のタイムカプセル展」の準備業務を実際に体験しながら、美術館・博物館についての理解を深めていただけたと思います。(す)

【実習生の感想】

普段目にすることのない収蔵庫の中で「物」や道具の扱い方、展示の根底にある「熱意」を見聞きし、学ぶことができた、充実した6日間でした。この度は大変贅沢な体験をさせていただき、ありがとうございました。17日の展覧会開会を心待ちにしたいと思います。

2022年9月1日(木曜日)ケーブルテレビの取材

吉澤記念美術館が20周年ということで、佐野ケーブルテレビから取材を受けました。菜蟲譜と共に歩んだ20年、美術館の舞台裏(展示替えや調査研究)などについてご紹介いただく予定です。9月16日放映予定ですので、市内の方はぜひご視聴ください。(す)

2022年8月の記事

2022年8月28日(日曜日)ヨルコレ展閉会

コレクション選展の第2弾・ヨルコレ展が無事会期終了いたしました。タキコレ展に引き続き「夜」のテーマも好評で、夏休み期間ということもあり、家族連れや市外の方など幅広い方々にご鑑賞いただきました。「夜」の美術館にご来館くださいました皆様、ありがとうございました。また、ご参加いただきましたヨルコレ作品投票の結果は次回「コレクションは文化のタイムカプセル」展で発表の予定です。どうぞお楽しみに(お)

2022年8月24日(水曜日)オンライン会議

栃木県立博物館長の提案で、県内六か所の博物館の参加でウェブ会議を開きました。各館の抱えている問題、悩み等が共有でき、大変参考になりました。(か)

2022年8月14日(日曜日)感謝デー

本日は開館20周年を祝う「感謝デー」ということで、「ヨルコレ」展を鑑賞された方々にくじ引きをしていただき、プレゼントをお配りしました。景品は「20周年賞」・「吉美賞」・「ヨルコレ賞」の三種です。展覧会やイベントを通じて皆様と楽しく20周年をお祝いしていきたいです。「ヨルコレ」展も会期後半となりました。どうぞ最後まで展覧会をお楽しみください。(お)

2022年8月11日(木曜日)ナイトミュージアム

夜がテーマの「ヨルコレ」展にあわせ、夜間無料開館のナイトミュージアムを開催しました。夜間照明の美術館でご覧になる夜の作品たちはいかがだったでしょうか?数日前から夜になると空には明るい月も照っておりました(明日12日が満月だそうです)。夜の美術館で夏の夜のひと時をお楽しみいただけていれば幸いです。皆様も素敵な夜をお過ごしください。

なお、連動企画で葛生図書館でもこの日は夜のおはなし会が開催されました。(お)

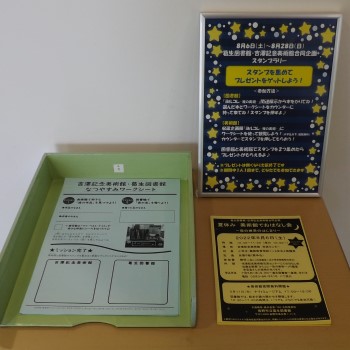

2022年8月9日(火曜日)図書館と夏休みコラボ

先日のおはなし会に続き、葛生図書館と夏休みのコラボワークシートを実施しています。図書館で夜の本を借りたり、美術館で好きな夜の作品を見つけたり、ミッションを完了するとプレゼントもございます。期間は「ヨルコレ」会期中で、どなたでも(大人の方も)ご参加いただけます。反対の面には「ヨルコレ」観賞用ワークシートもついておりますので、お気軽に挑戦してみてください。(お)

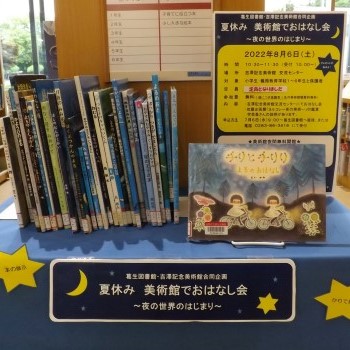

2022年8月6日(土曜日)美術館でおはなし会

葛生図書館との夏休みコラボイベントを開催しました。今年は「夜」を題材とした絵本と紙芝居のおはなし会と「ヨルコレ」の鑑賞会を行いました。おはなし会場は「夜」をイメージした飾りや照明です。じっくりおはなしに聞き入る様子や親子で協力してワークシートに取り組む姿が印象的でした。みんなでいろいろな「夜」の表現を見つけてくれました。(お)

2022年8月4日(木曜日)美術の先生の研修会

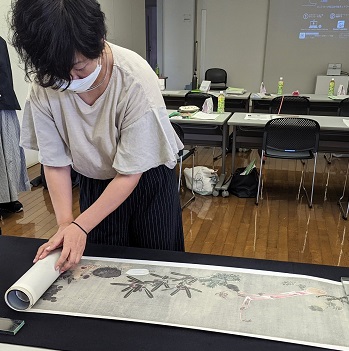

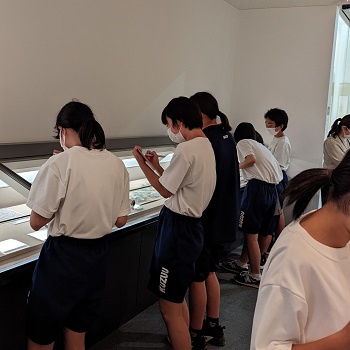

佐野市中学校教育研究会美術部会の第二回部会が当館を会場に開催されました。

昨年市内中学校で行った伊藤若冲《菜蟲譜》のレプリカと学校のICT技術を活用した出張授業について、当館学芸員と授業を実施した教諭が報告しました。

また、伊藤若冲《菜蟲譜》の2種類の複製を用意し、学芸員による実演と、先生方の取り扱い体験を実施しました。初めて扱う「巻物」に、先生方も緊張した様子で取り組んでいました。

美術館にとっても、授業の組み立てやICT技術をどのように活用するかという学校現場での取り組みの様子が分かり、とても勉強になりました。(す)

2022年7月の記事

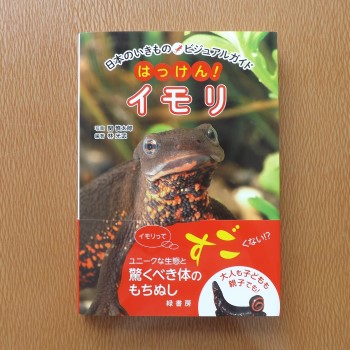

2022年7月29日(金曜日)《菜蟲譜》掲載図書のご紹介

『日本のいきものビジュアルガイド はっけん!イモリ』にて、伊藤若冲《菜蟲譜》(当館蔵)のアカハライモリを描いた場面が紹介されています。《菜蟲譜》には56種類ほどの昆虫・両生類が細やかに描かれており、いきものたちを愛でる若冲のあたたかなまなざしが感じられます。本書もイモリの生態が豊富なビジュアルと丁寧な解説でわかりやすく紹介され、いきものへの興味関心・探求心がくすぐられる一冊です。夏休みの読書にもピッタリです。ぜひご覧ください。(お)

2022年7月18日(月曜日)ヨルコレ展開会

ヨルコレ展が開会いたしました。連休ということもあり、初日から多くの方にご来館いただき、ありがとうございました。皆様、幻想的な夜の絵画や工芸に感心されているご様子でした。今回も作品投票を行っているほか、葛生図書館とのおはなし会(8月6日)や夜間無料開館(8月11日)、感謝デーのプレゼント配布(8月14日)などイベントがございます。ぜひお気軽にご参加ください。(お)

2022年7月3日(日曜日)タキコレ展閉幕

本日タキコレ展が無事閉幕いたしました。お越しいただいた皆様、ありがとうございました。美術館の滝めぐりはいかがだったでしょうか?開館20周年という節目もあり、テレビや新聞、ラジオなどさまざまなメディアで取り上げていただきました。「滝」というテーマも好評でした。皆様にご参加いただいたタキコレ投票の結果は次回ヨルコレ展で発表いたします。どうぞお楽しみに!(お)

2022年6月の記事

2022年6月23日(木曜日)中学生の職場体験

6月21日から6月23日の3日間、佐野市の中学生が「マイチャレンジ」ということで美術館へ職場体験に来てくださいました。受付業務や展示室の見守りといった入館者への対応や、美術作品の調査といった珍しい体験まで、とても一生懸命に頑張って下さいました。今回の美術館での体験を大人になっても忘れずにいてほしいと思います。(や)

★参加した中学生の感想

この3日間でいつもと違う視点で吉澤記念美術館を体験することが出来てとてもいい経験になりました。慣れないことで大変なこともありましたが自分には一生、心に残る大切な思い出になりました。この経験を生かしてこの先も頑張っていきたいと思いました。

2022年6月11日(土曜日)県民の日無料開館

6月15日の「栃木県民の日」を記念して吉澤記念美術館では無料開館を行いました。 たくさんの方が来館くださいました。ありがとうございました。(や)

2022年6月4日(土曜日)他館への出講

栃木県那須塩原市にある那須野が原博物館の「那須文化セミナー」の一環として、当館学芸員が「地域ゆかりの文人画家―高久靄ガイと吉澤松堂の交流を中心に―」と題してお話ししました。高久靄ガイは現在の那須塩原市域で生まれ、江戸時代後期の関東南画を代表する画家の一人です。靄ガイと吉澤松堂の交流は当館の「吉澤コレクション」の原点となりました。

なお、今秋の吉澤記念美術館の「コレクションは文化のタイムカプセル」展(前期)にて、靄ガイ・松堂の交流の様子を示す作品や書簡などを展示します。(す)

(靄ガイの「ガイ」は崖から山を除いた字)

2022年6月1日(水曜日)祝・開館記念日!

本日、6月1日は吉澤記念美術館の開館記念日です。当館は開館20周年を迎えました。これを記念し、展覧会を観覧いただいた方に素敵なプレゼントをご用意しました。おみくじを引いていただき、どのプレゼントが当たるかはお楽しみです。

また、開館20周年ということで、各メディアにも取材していただいております。是非ご視聴いただき、展覧会にも足をお運びください。6月11日(土曜日)は、無料観覧日(県民の日)です。栃木県民に限らず、どなたでも無料で展覧会をご覧いただけます。(お)

2022年5月の記事

2022年5月31日(火曜日)ボランティア学習会

ボランティアの皆さん向けに前回の展覧会の報告と、今回の展覧会の説明を行う「ボランティア学習会」を開催しました。長らく休止しておりましたが、久しぶりの開催となりました。(や)

2022年5月29日(日曜日)葛生伝承館フレスコ大壁画公開制作実施中

春秋の風物詩となっている葛生伝承館フレスコ大壁画公開制作が始まりました。今年は短め、5月24日(火曜日)~6月7日(火曜日)の2週間です。午前8時~11時頃まで実施しています(都合でお休みのこともあり)。くわしくはこちらをご確認ください。

制作者の戸倉さん・福島さんが「ここ色こんな感じ?」と軽く打ち合わせながら描き進めていました。

コロナも落ち着いてきた今、見学の方やメディア取材も多いようです。ぜひお立ち寄りください。(す)

2022年5月28日(土曜日)葛生図書館で記念展示実施中

葛生図書館で吉澤記念美術館開館20周年記念展示をしていただいています。当館図録や伊藤若冲、板谷波山、小堀鞆音など美術館のコレクションに関係の深い図書を閲覧・貸出しています(佐野市立図書館へのリンク)。

葛生図書館は美術館の門を出てすぐそこです。ぜひお立ち寄りください。

(連携イベント「夏休み 美術館でおはなし会」も準備中です)

2022年5月27日(金曜日)中学生の見学

市内の中学生が見学に来てくれました。今回は「絵の保存や施設の特徴について取材したい」ということでした。事務職員が交流センターの活用とボランティアさんについて、館長が公園(菜蟲譜の森)・設備(空調機械や収蔵庫)について、学芸員が展示の工夫や調査研究について案内しました。みんな熱心に施設や展示ケースを観察したり、質問したりしていました。普段見られない収蔵庫に驚いたようでした。(す)

2022年5月20日(金曜日)栃木県博物館協会総会

令和4年度の栃木県博物館協会の総会に出席しました。講演会も大変興味深い内容でした。いつ行っても県立博物館はきれいですね。(か)

2022年5月17日(火曜日)タキコレ展の作品が並びました

タキコレ展の注目の一点、小杉放菴(未醒)の《瀧十題》(「瀧十趣」)も展示が完了しました。掛軸を掛けるレールのない壁に設置するため、器具を使って高さや水平をそろえながら1点ずつ掛けていきます。10幅揃って掛かると大変見ごたえがあります。他展示室でもイグアスを描いた松本哲男の額装絵画や当館初公開作品など見どころがございます。滝づくしの展示の全貌は開催まで楽しみにお待ちください。(お)

2022年5月12日(木曜日)「王欽古展」の撤収を行いました

ご好評いただいた「王欽古展」が終わり、作品の撤収作業を行いました。(アクリルではなく)ガラスがはまっている額装作品は、輸送に備えて再剥離フィルムを貼り、一時的にガラスを保護します。(す)

2022年5月8日(日曜日)さのまるがフレスコ画を見に来てくれました!

さのまるが吉澤記念美術館や葛生伝承館などのフレスコ画を見に来てくれました。動画が公開されましたので、こちらをご覧ください。(す)

2022年4月の記事

2022年4月30日(土曜日)特別講演会「王欽古と関東南画」を実施しました

王欽古展の特別講演会「王欽古と関東南画」を開催しました。コロナ関係で延期になりましたが、今度は無事開催することができました。

講師の伊藤紫織先生(尚美学園大学教授)には、中国での成立から日本の明治期まで、南画(文人画)の歴史をご紹介いただいた上で、王欽古の活動の様子、そして一連の見沼代用水図をめぐる問題、真景について様々な事例を示しつつご講演いただきました。参加の皆様も熱心に聞き入っていました。

なお、伊藤先生には『王欽古展』図録にもご寄稿いただいております。ミュージアムショップにて通信販売も承っていますので、ぜひご購入ください。(す)

2022年4月29日(金曜・祝日)王欽古展のみどころ(3)

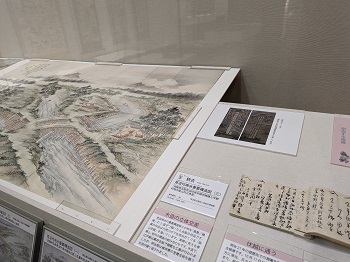

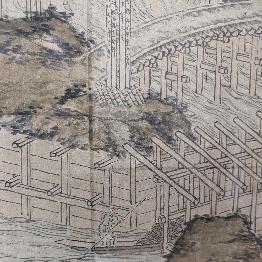

王欽古「見沼代用水重要構造図(三)」(部分)埼玉県立歴史と民俗の博物館所蔵ほか

王欽古「瓦葺懸渡井官費営繕之真景図」(部分)上尾市教育委員会所蔵(上尾市指定有形文化財)

欽古展も終盤を迎えました。

本展では、埼玉県の見沼代用水と河川の立体交差を描いた作品が3点展示されています。また、欽古の制作記録『他方潤筆記』(明治21年、佐野市郷土博物館蔵)に現地での制作を推測させる記述が見つかりました。

「胸中の山水」を描くとイメージされる南画家の意外な一面を示す作品です。(す)

2022年4月23日(土曜日)スライドトークを実施しました

王欽古展のスライドトークを実施しました。担当学芸員が展覧会のねらいや見どころ、展示では紹介できなかったこぼれ話などをお話ししました。(す)

2022年4月21日(木曜日)初夏へ向けて・・・

佐野市シルバー人材センターに依頼し、クチナシの中の除草作業を行いました。(や)

2022年4月19日(火曜日)前庭の桜が咲いています

ソメイヨシノは散ってしまいましたが、美術館のオオシマザクラは今控えめに満開の花を咲かせています。(か)

2022年4月18日(月曜日)王欽古展の一部展示替えを行いました

王欽古展の一部作品の展示替え・場面替えを行いました。図録に載っていない部分・資料もご覧いただけます。前期展示をご覧になった方も、まだの方もぜひご覧ください。(す)

2022年4月12日(火曜日)木村尚仙貸出

木村尚仙《石灰谷焼窯焼立図》(当館寄託)部分

写真「石灰七輪窯」(当館寄託)ほか

佐野市郷土博物館で開催される「佐野の近代化と田中正造」展(4月29日~6月19日)のため、当館収蔵品の貸出を行いました(佐野市郷土博物館へのリンク)。

当館コレクションの寄贈者・吉澤家も明治6年から石灰産業に携わっており、収蔵品に石灰産業関係の作品・資料が含まれます。その一つが、木村尚仙(1829~95)による写真左の作品です。木村尚仙は吉澤記念美術館で展覧会開催中の王欽古と1歳違いで、船越村(佐野市田沼地区)に生まれ足利の新井素真(狩野派)に学び、日光東照宮等で御用をつとめました。ぜひ当館の王欽古展とあわせてご観覧ください。(す)

2022年4月3日(日曜日)王欽古展のみどころ(2)

奥右:王欽古「武陵春色図」(個人蔵、4月17日まで)

奥左:王欽古「梅渓尋友・碧山雨後図」(個人蔵)

手前:王欽古縮図等(佐野市郷土博物館蔵)

手前:粉本「郭子儀慈孫図」(佐野市郷土博物館蔵)

奥:王欽古「郭子儀慈孫図」(部分、個人蔵)

現在開催中の「王欽古」展のみどころをご紹介します。

(左写真)同時代の有名な南画家、田崎草雲は隣の足利を拠点に活動し、帝室技芸員となっています。欽古は草雲よりひとまわり以上若く、絵画共進会で草雲が「銀賞」の時、欽古は「銅賞」と、仰ぎ見る存在でした。草雲の存在を意識したかと思われる作品(奥右)や資料(手前)を展示しています。

(右写真)欽古の遺品の中には、京都での修行時代の粉本(制作手本、手前)が含まれます。師・小田海僊の画風を色濃く映した粉本と欽古の晩年の作品を一緒にご覧いただけます。粉本と欽古作品はかなり雰囲気は異なりますが、色の指定などは守られていることが見て取れます。(す)

2022年4月2日(土曜日)王欽古展のみどころ(1)

右から:王欽古「四季山水図襖」(4月17日まで)、王欽古「墨竹図小襖」いずれも個人蔵

右から:王欽古「撫謝蕪村筆魚市図」(当館寄託)「魚市繁栄景況図」(個人蔵)。いずれも4月17日まで

現在開催中の「王欽古」展のみどころをご紹介します。

(左写真)佐野市域では、欽古が描いた襖絵が現役で使われているお宅があります。地元で愛されてきた欽古作品をご紹介しています。

(右写真)よく似た2点の魚市図です。右側はおそらく慶応4年に吉澤家で描かれたもの、左側は明治16年の作です。図柄はよく似ていますが筆致が大きく異なります。ぜひ見比べてご覧下さい。(す)

2022年3月の記事

2022年3月26日(土曜日)

3月19日(土曜日)から、「王欽古―京から来て、佐野に住んだ南画家」が始まりました。当館収蔵品のほか、佐野市内・県外からの作品・資料や、佐野市郷土博物館の作品・欽古遺品で構成する展覧会です。時代は違いますが「伊藤若冲のご近所」で生まれた欽古が、旅暮らしを経て田沼(佐野市)に根を張る様子、欽古を支えた田沼の人々の文化活動などをご覧いただけます。ぜひご観覧ください。会期中展示替えあり。くわしくは「王欽古」展ページをご覧ください。(す)

2022年3月17日(木曜日)板谷波山展作品貸出

板谷波山《彩磁呉州絵香炉》当館蔵

齊藤勝美《彩磁百合文花瓶陶片(板谷波山意匠)》(当館寄託)

来月から開催の「生誕150年板谷波山展」のための作品貸出を行いました。貸出・借用側双方で、慎重に状態や付属品の有無を確認します。

この展覧会は、令和4年度の1年間かけて全国各地で展示を行います(板谷波山作品のみ)。展覧会の情報はこちらのページとリンク先でご確認ください。(す)

2022年3月9日(水曜日)あたたかくなってきました

寒い冬を乗り越えて、たくさんのパンジーが大きな花を咲かせています。植物ってすごい生命力ですよね。(か)

2022年3月3日(木曜日)掲載誌のお知らせ

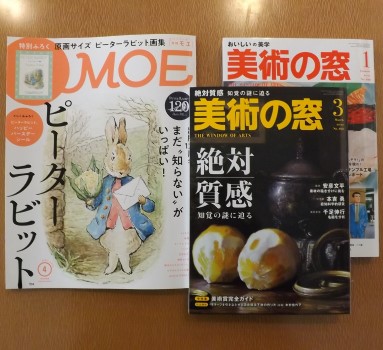

掲載誌のお知らせです。次回展「王欽古」の展示作品を紹介する学芸員の記事が『美術の窓』1月号と3月号に掲載されています。また、当館蔵《菜蟲譜》よりカエル君が『MOE』4月号にひょっこり登場しております。どちらも作品の魅力が深まる楽しく興味深い内容です。ぜひご覧ください。(お)

2022年2月の記事

2022年2月20日(日曜日)「放菴と寛方」展ギャラリートーク

栃木県立美術館の所蔵品を活用する「アートリンクとちぎ」の一環で開催中の「放菴と寛方」展も会期後半を迎えています。本日は栃木県立美術館の志田学芸員によるギャラリートークが開催されました。放菴と寛方の創作活動や作品についてわかりやすく丁寧にお話しくださり、参加者の方々も熱心にお聞きになっておられました。県北出身の画家・放菴と寛方の作品を県南の佐野市で一度にご覧いただける貴重な機会です。会期終了までじっくりお楽しみください。(お)

2022年1月の記事

2022年1月21日(金曜日)花壇にお花を植えました

「放菴と寛方展」開催に合わせ、花壇にお花を植えました。(や)

2022年1月21日(金曜日)「放菴と寛方」展の準備完了

1月22日から3月8日まで開催の「放菴と寛方」展の準備がととのいました。栃木県ゆかりの二人の画家を紹介する展覧会です。栃木県立美術館を代表する名品もお借りして、それぞれの画業と魅力をコンパクトに・濃厚に味わうことができる、またとない機会となっております。ぜひご観覧ください。(お)

2022年1月12日(水曜日)「放菴と寛方」展の展示作業

アートリンクとちぎ2021「放菴と寛方」(ほうあんとかんぽう)展の作品展示作業を開始しました。栃木県立美術館から借用した作品を慎重に設置しています。ふだんは額装絵画を展示する部屋にも特注の掛軸ケースを設置して、掛軸作品を展示します。(お)

- この記事に関するお問い合わせ先

-

佐野市吉澤記念美術館

〒327-0501

栃木県佐野市葛生東1-14-30

電話番号:0283-86-2008 ファクス番号:0283-84-3655

お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年02月05日